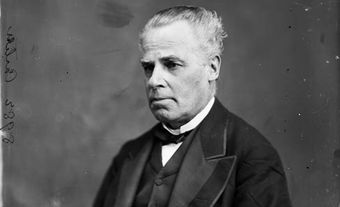

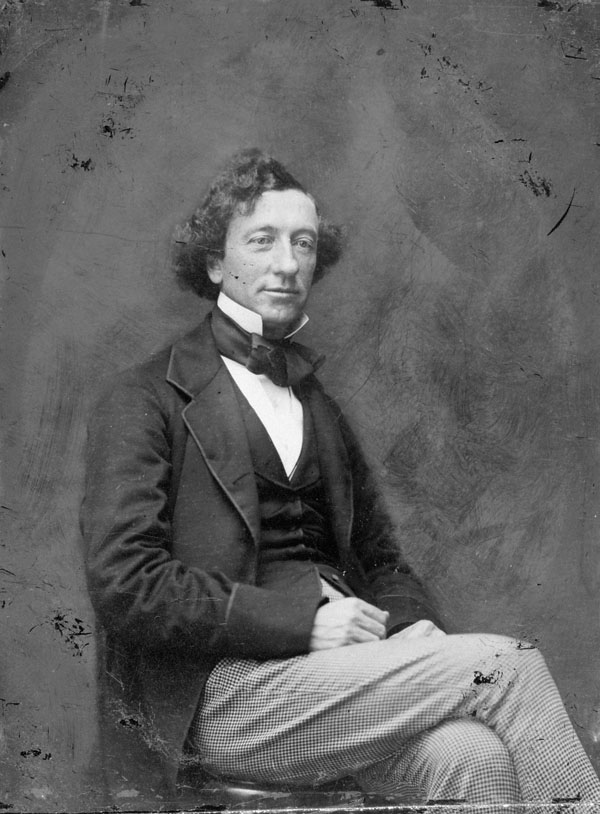

Sir John Alexander Macdonald, premier ministre du Canada de 1867 à 1873 et de 1878 à 1891, avocat, homme d’affaires, politicien (né le 10 ou 11 janvier 1815 à Glasgow, en Écosse; décédé le 6 juin 1891 à Ottawa, en Ontario). John A. Macdonald a été le premier premier ministre du Canada et le deuxième premier ministre à avoir été en poste le plus longtemps (19 ans). Il a mis en place des politiques de grande envergure qui continuent à influencer le pays aujourd’hui. John Alexander Macdonald a contribué à unir les colonies de l’Amérique du Nord britannique dans la Confédération, et il a été une figure clé dans la rédaction de la Loi constitutionnelle, qui est la fondation de la Constitution du Canada. Il a supervisé la construction du chemin de fer du Canadien Pacifique (CP) et l’ajout du Manitoba, des Territoires du Nord-Ouest, de la Colombie-Britannique, et de l’Île-du-Prince-Édouard à la Confédération. Cependant, son héritage est également constitué de la création du système des pensionnats autochtones pour les enfants autochtones, des politiques qui ont contribué à la famine des enfants des peuples autochtones des Plaines, et de la taxe d’entrée imposée aux immigrants chinois.

Jeunesse et éducation

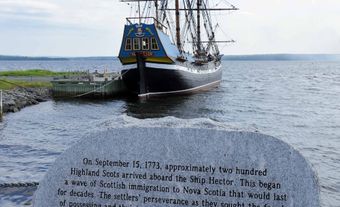

John A. Macdonald et ses parents, Hugh et Helen (née Shaw) Macdonald, immigrent de l’Écosse à Kingston dans le Haut-Canada, lorsqu’il a cinq ans. (Voir aussi Canadiens écossais.) Son père ouvre une série d’entreprises dans la région. John A. Macdonald grandit à Kingston ainsi que dans les comtés voisins de Lennox, d’Addington, et de Prince Edward. Il fréquente la Midland District Grammar School. Il fréquente ensuite une école privée à Kingston, où il étudie la rhétorique, le latin, le grec, la grammaire, l’arithmétique, et la géographie.

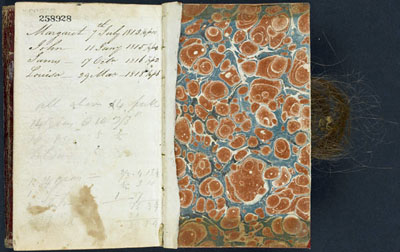

Le saviez-vous?

La date exacte de la naissance de John A. Macdonald demeure un mystère. Le journal de son père mentionne le 11 janvier 1815 comme étant sa date de naissance; il suggère également que la famille a célébré son anniversaire ce jour-là. Mais un extrait certifié de l’enregistrement de sa naissance la confirme pour le 10 janvier.

Début de carrière

À l’âge de 15 ans, John A. Macdonald commence à faire un stage avec un éminent avocat de Kingston. Il fait preuve d’un avenir prometteur à la fois à l’école et en tant qu’élève stagiaire. À 17 ans, il gère à lui seul une branche d’un cabinet d’avocats à Napanee. À 19 ans, il ouvre son propre cabinet à Kingston. Deux ans plus tard, il est admis au Barreau du Haut-Canada.

Le début de la carrière de John A. Macdonald coïncide avec la rébellion du Haut-Canada et les raids frontaliers qui s’ensuivent provenant des États-Unis. Il se trouve à Toronto en décembre 1837. En tant que soldat de la milice, il prend part à l’attaque contre les rebelles à la taverne Montgomery. En 1838, il s’attire l’attention du public en défendant des rebelles qui sont accusés, comme Nils von Schoultz, le chef d’une attaque contre Prescott. (Voir Bataille du Moulin-à-Vent.)

Carrière juridique et intérêts commerciaux

John A. Macdonald pratique le droit durant le restant de sa vie avec une série de partenaires; d’abord à Kingston (jusqu’en 1874) et ensuite à Toronto. Son cabinet d’avocats s’occupe principalement du droit commercial; ses principaux clients sont des sociétés et des hommes d’affaires établis. Il s’implique également personnellement dans une variété d’entreprises commerciales. Il commence à travailler en immobilier dans les années 1840. Il acquiert des terres dans plusieurs régions de la province, incluant des immeubles commerciaux à louer dans le centre-ville de Toronto. Il est également nommé directeur de plusieurs compagnies, la plupart d’entre elles étant à Kingston. Pendant 25 ans (incluant ses années en tant que premier ministre), il est président de St. Lawrence Warehouse, Dock and Wharfage Co., une firme de la ville de Québec. En 1887, il devient le premier président de Manufacturers Life Insurance Co. of Toronto (maintenant la Financière Manuvie).

Entrée en politique

John A. Macdonald entre en politique au niveau municipal. Il est conseiller municipal à Kingston de 1843 à 1846. Il prend part aux politiques des conservateurs de plus en plus activement. En 1844, à l’âge de 29 ans, il est élu à l’Assemblée législative de la province du Canada. Les partis et le gouvernement se trouvent dans un état de transition. Une structure départementale moderne commence à évoluer, mais le gouvernement britannique n’a pas encore donné son accord pour un gouvernement responsable en Amérique du Nord britannique et le rôle du gouverneur général est toujours prépondérant.

En 1847, John A. Macdonald est nommé au Cabinet en tant que receveur général de l’administration de W.H. Draper. Cependant, l’administration de ce dernier est défaite aux élections de cette année-là.

John A. Macdonald demeure dans l’opposition jusqu’aux élections de 1854. Il s’implique alors dans la création d’une nouvelle alliance politique, le Parti libéral-conservateur. Ce nouveau parti unit les conservateurs avec une alliance qui existe déjà entre les réformistes du Haut-Canada et le bloc majoritaire canadien-français, le Parti bleu.

Premier ministre de la province du Canada

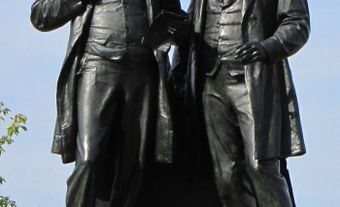

De retour au pouvoir, John A. Macdonald assume la prestigieuse fonction de procureur général du Canada-Ouest (anciennement le Haut-Canada). Lorsque le chef conservateur sir Allan MacNab prend sa retraite en 1856, un événement que John A. Macdonald aide à organiser, celui-ci lui succède en tant que copremier ministre de la province du Canada; d’abord avec Étienne-Paschal Taché, et ensuite avec George-Étienne Cartier (1857–1862).

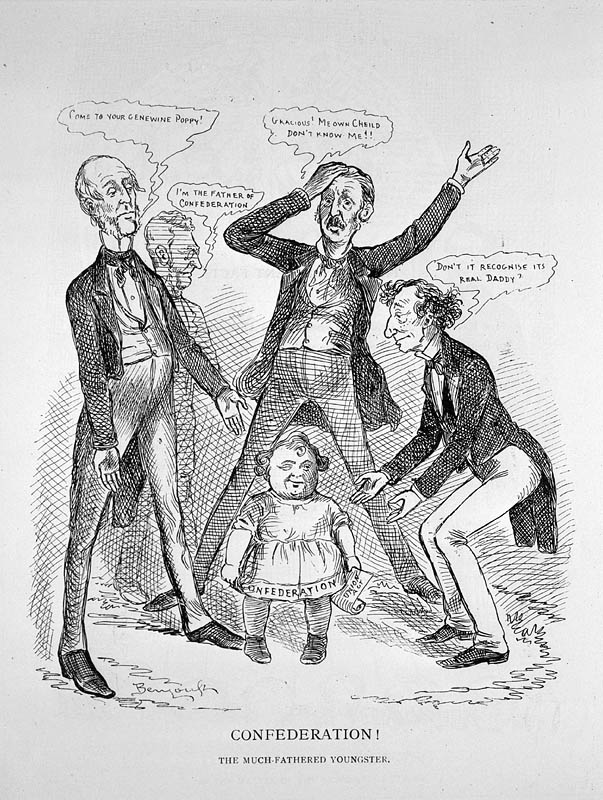

John A. Macdonald et la Confédération

Au cours des années de 1854 à 1864, John A. Macdonald fait face à une opposition croissante dans le Canada-Ouest envers l’union politique dans le Canada-Est (anciennement le Bas-Canada). En 1841, la province du Canada avait été créée, unissant les deux colonies sous un seul et même parlement. (Voir L’Acte d’Union.) Du point de vue des réformistes, qui est exprimé par George Brown du journal Globe de Toronto, les besoins et les objectifs du Canada-Ouest sont contrecarrés par la « domination » de l’influence des Canadiens français dans le gouvernement de John A. Macdonald et de Sir George-Étienne Cartier.

En 1864, les forces politiques et sectorielles de la province sont dans une impasse. John A. Macdonald accepte à contrecœur la proposition de George Brown pour une nouvelle coalition de conservateurs, de Clear Grits, et de Bleus. (Voir Grande coalition de 1864.) Ils veulent travailler ensemble en vue d’un changement constitutionnel. (Voir Conférence de Charlottetown; Conférence de Québec; Résolutions de Québec.) John A. Macdonald et la coalition jouent un rôle clé dans l’unification des anciennes colonies de l’Amérique du Nord britannique, les nouvelles provinces de l’Ontario, du Québec, du New-Brunswick, et de la Nouvelle-Écosse, dans la Confédération de 1867.

Le saviez-vous?

Aucun peuple autochtone n’a été invité à participer aux discussions qui ont abouti à la Confédération. Malgré cela, la Loi constitutionnelle de 1867 a conféré au gouvernement fédéral la responsabilité exclusive des « Indiens, et des terres réservées aux Indiens ». Ceci a fait en sorte que les peuples autochtones ont donc été traités comme des pupilles de l’État et cela a créé une dynamique dans laquelle le gouvernement a traité les peuples autochtones de manière paternaliste; non en tant qu’égaux, mais en tant « qu’enfants de l’État » qui n’ont pas encore mérité le droit d’entrer dans la société « civilisée ».

John A. Macdonald concède qu’une fédération est nécessaire pour composer avec les fortes différences raciales, religieuses, et régionales au sein du nouveau pays. Sa préférence tend vers une forme forte de gouvernement unitaire et hautement centralisé. John A. Macdonald joue un rôle de premier plan dans la rédaction du système fédéral. Il s’assure que le gouvernement central détient une incontestable dominance sur les gouvernements provinciaux. (Voir Répartition des pouvoirs.) Son expertise constitutionnelle, ses compétences, et ses connaissances sont rapidement reconnues par le gouvernement impérial. Lord Monck, l’ancien gouverneur général de la province du Canada et premier gouverneur général du Dominion, nomme John A. Macdonald premier premier ministre du Canada, le 1er juillet 1867. John A. Macdonald est également fait chevalier (chevalier commandeur de l’Ordre du bain), devenant ainsi sir John A. Macdonald.

Bâtisseur de nation

Durant la première administration de John A. Macdonald (1867–1873), le nouveau pays s’étend de manière remarquable. Le Manitoba se joint aux quatre provinces originales de la Confédération (1870); suivi des Territoires du Nord-Ouest (1870; l’Alberta et la Saskatchewan actuelles); de la Colombie-Britannique (1871); et de l’Île-du-Prince-Édouard (1873). La construction du chemin de fer Intercolonial entre la ville de Québec et Halifax est commencée. Des plans sont également élaborés pour un chemin de fer transcontinental vers la côte du Pacifique.

Ces démarches impliquent des dépenses sans précédent des fonds publics, et ces démarches ne se déroulent pas sans conflits. Le Manitoba était entré dans l’union à la suite d’une résistance armée par Louis Riel et les Métis contre la prise de contrôle de la région par le gouvernement de John A. Macdonald. (Voir Résistance de la rivière Rouge.) Par conséquent, le Manitoba obtient le statut de province beaucoup plus tôt que prévu; il mandate également un système d’écoles séparées et l’égalité entre la langue française et la langue anglaise. (Voir Loi sur le Manitoba; Question des écoles du Manitoba.)

Le scandale du Pacifique

L’implication de John A. Macdonald dans les négociations d’un contrat pour construire le chemin de fer du Canadien Pacifique (CP) en Colombie-Britannique est au cœur du scandale du Pacifique. John A. Macdonald et les hauts dirigeants de son cabinet conservateur acceptent d’importantes contributions pour leur campagne électorale des élections de 1872 de la part du magnat du transport maritime Sir Hugh Allan; en échange, Hugh Allan reçoit le contrat pour la construction du CP. (Voir aussi Corruption politique.) John A. Macdonald affirme qu’il a les « mains propres » parce qu’il n’a pas profité personnellement de son entente avec Hugh Allan. Mais il est contraint de démissionner à la fin de l’année 1873. Lors des élections de 1874, son gouvernement est défait.

Retour au pouvoir

La défaite de John A. Macdonald en 1874 coïncide avec le début d’une dépression au Canada. Ceci fait en sorte que le gouvernement libéral d’Alexander Mackenzie semble être inefficace. En 1876, à la demande pressante d’un groupe de manufacturiers de Montréal, John A. Macdonald commence à plaider pour une politique de rajustement du tarif. Cette politique l’aide à retourner au pouvoir en 1878. Il demeure premier ministre jusqu’à sa mort, le 6 juin 1891.

Politique nationale

Les changements promis dans la politique tarifaire sont introduits en 1879. Ils sont fréquemment révisés en étroite collaboration avec les principaux manufacturiers. Ceci forme la base de la Politique nationale de John A. Macdonald. Il s’agit d’un système qui protège l’industrie manufacturière canadienne en imposant des tarifs douaniers élevés sur les importations étrangères, plus particulièrement en provenance des États-Unis. (Voir Protectionnisme.) La Politique nationale fait appel aux sentiments nationalistes et anti-américains des Canadiens. Elle devient une caractéristique permanente de la vie économique et politique canadienne. Cependant, l’économie continue de souffrir d’une croissante lente, et les effets de la politique sont irréguliers.

Chemin de fer du Canadien Pacifique (CP) et colonisation de l’Ouest

Le grand projet national de la deuxième administration de John A. Macdonald est l’achèvement du chemin de fer du Canadien Pacifique (CP). C’est une entreprise difficile et coûteuse qui nécessite un financement gouvernemental important. John A. Macdonald joue un rôle central dans la réalisation de ce chemin de fer. Il participe à l’attribution du contrat à un nouveau syndicat dirigé par George Stephen. Le contrat fait appel à une subvention gouvernementale de 25 millions de dollars et de 25 millions d’acres (ou 10 millions d’hectares) de terres. À deux occasions, en 1884 et en 1885, John A. Macdonald adopte une loi pour donner plus de financement au chemin de fer. Sa finalisation en novembre 1885 rend le futur de la colonisation de l’Ouest possible. (Voir aussi Histoire du chemin de fer au Canada; Chronologie : Histoire du chemin de fer.)

Pour John A. Macdonald, la construction du CP a priorité sur presque tout le reste. Selon lui, le chemin de fer sera l’épine dorsale du pays, reliant toutes les régions disparates dans une harmonieuse prospérité et conjurant la menace d’annexion américaine. Initialement, John A. Macdonald veut envoyer une force paramilitaire pour assurer la souveraineté canadienne dans l’Ouest, et préparer le terrain pour la colonisation. Au lieu de cela, son gouvernement crée la Police à cheval du Nord-Ouest (P.C.N.-O.) pour faire valoir l’autorité fédérale dans l’Ouest.

Pour assurer l’achèvement du chemin de fer à travers les Prairies, John A. Macdonald se nomme lui-même surintendant général des Affaires indiennes. Dans ce rôle, il peut diriger les activités des agents des Indiens. Ces derniers sont responsables de l’application et de l’administration de la politique gouvernementale. Selon l’historien James Daschuk, les autorités canadiennes des années 1880 refusent de donner de la nourriture aux peuples autochtones jusqu’à ce que ceux-ci déménagent dans les réserves, laissant ainsi les terres libres à la construction du chemin de fer. Ceci, combiné au fait que le bison est devenu rare à cette époque, fait en sorte que des milliers d’Autochtones des Plaines meurent.

Autonomie croissante du Canada

La liaison physique de la vaste géographie du Canada est accompagnée des premiers pas vers une autonomie dans le monde des affaires. John A. Macdonald n’a pas prévu l’indépendance canadienne; il cherche à établir un partenariat avec la Grande-Bretagne. Pourtant, pendant son mandat, le Canada se rapproche de l’indépendance. John A. Macdonald lui-même représente le Canada lors de la commission britannique qui négocie le Traité de Washington de 1871. En 1880, le poste de haut-commissaire du Canada en Grande-Bretagne est créé. En 1887, le ministre des Finances Charles Tupper représente le Canada à la Haute commission internationale à Washington.

Années ultérieures

La dernière étape de la carrière publique de John A. Macdonald est remplie de controverses et de crises. La Résistance de Nord-Ouest survient lorsque John A. Macdonald est surintendant général des Affaires indiennes. L’exécution subséquente de Louis Riel en 1885 accroit considérablement l’animosité entre les Canadiens francophones et anglophones. Elle coûte également à John A. Macdonald son soutien politique provenant du Québec, où Louis Riel est considéré comme un martyre des forces de l’impérialisme anglo-saxon.

De plus, le premier ministre de l’Ontario, Oliver Mowat, lance une série de contestations judiciaires réussies contre les pouvoirs du gouvernement fédéral. Par conséquent, le système fédéral devient beaucoup moins centralisé que John A. Macdonald ne l’avait prévu. Par exemple, le pouvoir fédéral de désaveu avait été librement utilisé durant les premiers jours du Dominion; il permettait au Cabinet fédéral d’annuler une législation provinciale. Mais il est pratiquement abandonné à la fin du 19e siècle, en raison de l’opposition provinciale.

Peuples autochtones

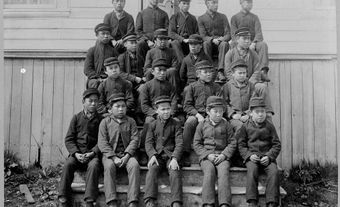

Comme il est à la fois premier ministre et surintendant général des Affaires indiennes, John A. Macdonald est responsable des politiques du gouvernement fédéral envers les peuples autochtones. Ceci comprend la mise en œuvre des pensionnats autochtones en tant que programme fédéral en 1883, ainsi que les mesures de plus en plus répressives contre les peuples autochtones dans l’Ouest.

Le gouvernement de John A. Macdonald a l’intention d’assimiler les peuples autochtones à la société canadienne. Il tente d’y parvenir avec l’adoption de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (maintenant appelée Loi constitutionnelle de 1867) en 1867, et la Loi sur les Indiens en 1876. John A. Macdonald et son gouvernement établissent le système des pensionnats autochtones en tant que programme fédéral devant être géré conjointement avec les églises catholiques et protestantes. Il soutient que l’assimilation des peuples autochtones à la société chrétienne des colons ne peut être réalisée que par le biais des pensionnats autochtones. Le 9 mai 1883, il déclare à la Chambre des communes : « Lorsque l’école se trouve sur une réserve, l’enfant vit avec ses parents, qui sont des sauvages; il est entouré de sauvages… Il est, simplement, un sauvage qui sait lire et écrire. »

John A. Macdonald introduit d’autres politiques assimilationnistes qui affectent les peuples autochtones, comme le système de laissez-passer, qui contrôle les déplacements des Autochtones, ainsi que la criminalisation des pow-wow et des potlatchs.

John A. Macdonald tente également d’étendre le droit de vote fédéral à tous les hommes autochtones, à condition qu’ils remplissent les mêmes conditions que les sujets britanniques. Selon sa proposition, ils n’auraient pas à renoncer à leur statut d’Indien pour pouvoir voter (comme c’était le cas en vertu de la législation précédente). La proposition de John A. Macdonald est controversée, et son dernier Acte du cens électoral de 1885 est un compromis. Cette loi étend le droit de vote aux hommes autochtones qui vivent sur les réserves, s’ils sont propriétaires de terres et qu’ils ont effectué au moins 150 $ de travaux d’améliorations à leur propriété. Cependant, ceci exclut tous les hommes autochtones de l’Ouest, probablement en réaction à la Résistance du Nord-Ouest de 1885. En 1898, la loi est abrogée et de nombreux hommes autochtones sont à nouveau disqualifiés.

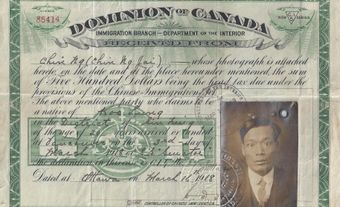

Immigration chinoise

Alors que John A. Macdonald propose d’étendre le droit de vote à tous les hommes autochtones, il adopte également une loi pour que les hommes d’origine chinoise soient exclus du vote. Dans les années 1880, près de 15 000 ouvriers chinois participent à la construction du chemin de fer du Canadien Pacifique. Ces ouvriers travaillent dans des conditions très difficiles pour un très maigre salaire, et ils en souffrent grandement. Les historiens estiment qu’au moins 600 d’entre eux sont morts. Leur emploi suscite la controverse, plus particulièrement en Colombie-Britannique; les politiciens de la province s’inquiètent de l’impact économique et culturel potentiel de cet afflux de travailleurs chinois. Toutefois, John A. Macdonald défend leur embauche pour la construction du chemin de fer, disant : « Ce n’est simplement qu’une question d’alternatives; soit vous engagez ces ouvriers, soit vous ne pouvez avoir de chemin de fer. »

Mais alors que le projet touche à sa fin, John A. Macdonald et le gouvernement fédéral excluent « les personnes de race mongole ou chinoise » du droit de vote. Ceci est fait au motif qu’ils « n’ont aucun instinct, aucun sentiment, ni aucune aspiration britanniques » (Acte du cens électoral, 1885). Cette même année, le gouvernement de John A. Macdonald adopte la Loi de l’immigration chinoise (1885). Celle-ci exige que toute personne d’origine chinoise paie une « taxe d’entrée » de 50 $ pour entrer au pays.

Les politiques de John A. Macdonald et ses opinions personnelles sur l’immigration chinoise ont été les sujets de grands débats. Certains l’accusent de racisme, de discrimination, et de suprématie blanche. Lors d’un débat à la Chambre des communes le 4 mai 1885, John A. Macdonald déclare : « Les races aryennes ne se fusionneront pas sainement aux Africains ou aux Asiatiques. Leur venue n’est pas à désirer; que nous aurions une race bâtarde; que le caractère aryen de l’avenir de l’Amérique britannique serait détruit par le croisement de ces races… »

Cependant, d’autres gens font valoir que John A. Macdonald était progressif selon les normes victoriennes. Richard Gwyn note que John A. Macdonald a été critiqué, à son époque, pour être trop modéré. En comparaison, les États-Unis ont banni toute immigration chinoise en 1882. Et le gouvernement canadien sous le chef libéral sir Wilfrid Laurier augmente rapidement la taxe d’entrée des Chinois à 500 $ en 1903. John A. Macdonald propose même de donner aux femmes le droit de vote en 1885, plus de 30 ans avant qu’elles ne l’obtiennent officiellement.

Vie personnelle

La vie personnelle de John A. Macdonald est marquée par le malheur. Sa première femme, sa cousine Isabella Clark, souffre d’une maladie non diagnostiquée. Elle meurt en 1857. Leur premier fils, John Alexander, meurt à l’âge de 13 mois; leur deuxième fils, Hugh John (né en 1850), survit.

En 1867, John A. Macdonald épouse Susan Agnes Bernard. Elle donne naissance à une fille, Mary, en 1869. Mary naît avec une hydrocéphalie (excès de liquide au cerveau) et elle ne marche jamais. Elle n’est jamais institutionnalisée et elle vit jusqu’en 1933. Il semblerait qu’elle et son père aient été très proches.

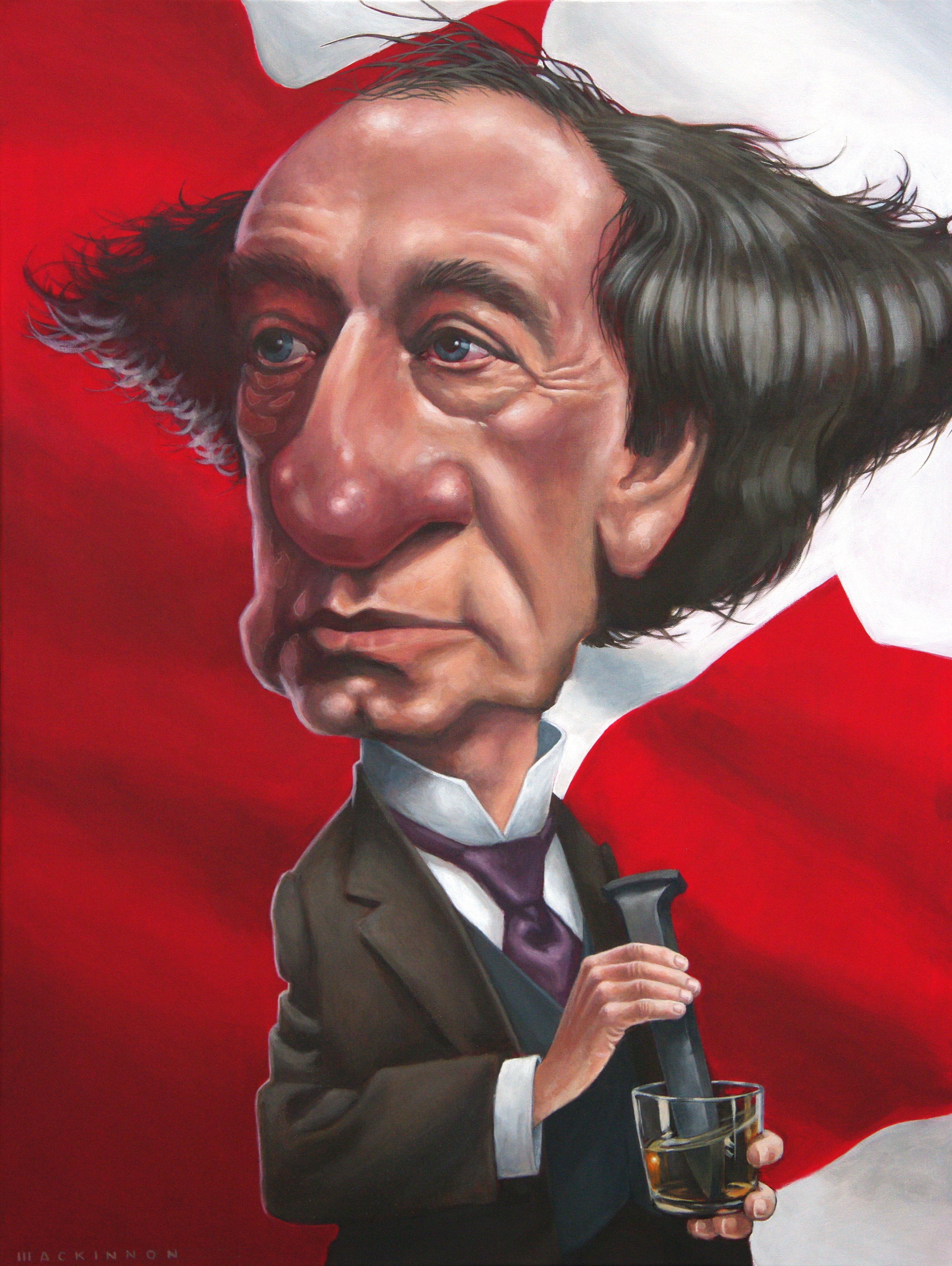

Certains des problèmes politiques de John A. Macdonald découlent de sa très forte consommation d’alcool. En 1866, alors qu’il est ministre de la Milice et de la Défense pour le Canada-Ouest, son problème de consommation pose un risque de sécurité nationale; il semblerait qu’il ait été trop ivre pour répondre aux multiples télégrammes mettant en garde contre les raids des fenians. De plus, John A. Macdonald n’arrive pas à se souvenir de certaines périodes de temps durant les élections de 1872 et les négociations avec Sir Hugh Allan qui ont formé la base du scandale du Pacifique, et qui mènent ultérieurement à sa démission en tant que premier ministre. En mars 1875, John A. Macdonald se joint à l’Église d’Angleterre pour essayer de contrôler sa consommation d’alcool. Durant ses dernières années, il en vient à préférer boire du lait plutôt que de l’alcool.

Legs

La contribution de John A. Macdonald au développement de la nation canadienne dépasse celle de n’importe lequel de ses contemporains. Il n’est pas innovateur de nature; la Confédération, le CP, et la protection tarifaire ne sont pas ses propres idées. Mais il est brillant et tenace dans la réalisation de ses objectifs lorsqu’il est convaincu de leur nécessité.

John A. Macdonald est un politicien très partisan; en partie parce qu’il croit sincèrement qu’il est essentiel de maintenir certaines orientations politiques. Il est particulièrement soucieux de maintenir le lien du Canada avec la Grande-Bretagne, ceci incluant la tradition de la suprématie parlementaire, contre la menace des influences économiques et politiques américaines, telle que la doctrine de la suprématie constitutionnelle. (Voir aussi Histoire constitutionnelle.)

John A. Macdonald est un anglophile, mais il devient également un Canadien nationaliste. Il a une grande confiance en l’avenir du Canada. Son nationalisme est principalement canadien central et canadien anglais. Il accepte l’existence d’une communauté canadienne-française unique et surtout il accepte la revendication canadienne-française d’une juste part du favoritisme gouvernemental. Mais après le décès de sir George-Étienne Cartier en 1873, John A. Macdonald ne partage plus un pouvoir politique égal avec un puissant « lieutenant du Québec. » Il ne donne pas non plus de postes de haut niveau au Cabinet à des politiciens canadiens-français. Ses préoccupations nationales primordiales sont l’unité et la prospérité. Un discours qu’il fait en 1860 résume sa croyance et ses objectifs politiques de toute une vie : « Un seul peuple, riche en territoire, riche en ressources, riche en industrie, riche en crédit et riche en capital ».

John A. Macdonald a également de sérieux défauts. Son implacabilité politique; la corruption qui a été révélée dans le scandale du Pacifique et son rôle dans l’exécution de Louis Riel ont longtemps été les sujets de chauds débats. Sa législation concernant les immigrants chinois est critiquée comme étant raciste et discriminatoire. Ses politiques et son attitude envers les peuples autochtones sont considérées comme étant déshumanisantes et paternalistes. Étant l’un des architectes du système des pensionnats autochtones, il est tenu responsable par de nombreux peuples autochtones pour les traumatismes intergénérationnels qu’ils ont endurés.

Deux cents ans après la naissance de John A. Macdonald, nous avons une image plus complète et plus complexe du premier ministre du Canada. Pour le meilleur et pour le pire, John A. Macdonald, peut-être plus que tout autre individu, a fait du Canada le pays qu’il est aujourd’hui.

Voir aussi Chronologie : Élections et premiers ministres fédéraux; Les premiers ministres canadiens.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom