La langue des Cris (aussi appelée langue cri-montagnais-naskapi) est parlée dans de nombreuses régions du Canada, des Rocheuses à l’ouest jusqu’au Labrador à l’est. La langue crie est également parlée aux États-Unis, plus particulièrement dans le nord de l’État du Montana. Souvent écrit en caractères syllabiques (c’est-à-dire à l’aide de symboles représentant des combinaisons de consonnes et de voyelles, ou seulement une consonne ou une voyelle), le cri est l’une des langues autochtones les plus couramment parlées au Canada. Lors du recensement de 2021, 86 475 personnes ont déclaré parler le cri.

La langue et ses dialectes

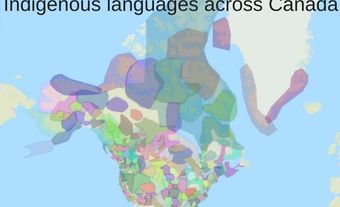

La langue crie est souvent décrite par les linguistes comme un continuum linguistique (une série de dialectes qui changent graduellement sur une région géographique donnée), également appelée langue cri-montagnais-naskapi. Ce continuum linguistique appartient à la famille des langues algonquiennes, et est en usage partout au Canada, des Rocheuses jusqu’au Labrador. (Voir aussi Langues autochtones au Canada.)

(avec la permission de Native Land Digital/Native-Land.ca)

De l’ouest à l’est, ces dialectes incluent :

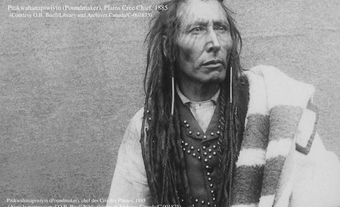

- Le cri des plaines, aussi appelé « dialecte en y » (parlé en Alberta, dans le centre de la Saskatchewan et du Manitoba, ainsi qu’au nord du Montana) (Voir aussi Peuples autochtones des Plaines au Canada);

- Le cri des bois, aussi appelé « dialecte en th » (parlé au nord du Manitoba et de la Saskatchewan) (Voir aussi Peuples autochtones de la région subarctique au Canada);

- Le moskégon, aussi appelé « dialecte en n » (parlé au nord du Manitoba et en Ontario);

- Le cri de Moose, aussi appelé « dialecte en l » (parlé dans le nord de l’Ontario);

- Le cri de l’Est et de la baie James, comprenant un dialecte du sud et un dialecte du nord (parlé principalement au sud de la côte est de la baie d’Hudson et sur la côte est de la baie James);

- L’attikamek (Atikamekw), aussi appelé « dialecte en r » (parlé dans le centre du Québec);

- Le montagnais (parlé au centre-nord du Québec, et sur les rives nord du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent);

- Le naskapi (parlé au nord-est du Québec et au nord du Labrador).

Certains de ces dialectes, dont le cri des plaines et le cri de l’Est, possèdent leurs sous-dialectes.

Les dialectes cris diffèrent sur les plans de la phonologie et de la grammaire. De façon générale, les dialectes intervertissent les sons, et leurs symboles écrits, dans les mots cris. Par exemple, un locuteur du cri des plaines désigne sa langue à l’aide du mot nehiyawewin (en utilisant la lettre « y »), tandis qu’un locuteur du moskégon dira nehinawewin (remplaçant les « y » par des « n »). Étant donné ces différences, les locuteurs cris d’une région n’arrivent pas toujours à comprendre des Cris provenant d’autres régions.

Le cri a également influencé d’autres langues autochtones, dont l’oji-cri et le michif. Ces langues, si elles contiennent certains éléments du cri, sont néanmoins considérées comme distinctes.

Écriture syllabique de la langue crie

La langue crie s’écrit à l’aide de caractères syllabiques, des symboles qui représentent une combinaison de consonnes et de voyelles, et, de façon plus rare, une voyelle ou une consonne seule. Avec le temps, les Cris ont modifié leur système d’écriture pour l’adapter aux variations dialectiques et pour augmenter sa précision phonétique (c’est-à-dire la correspondance entre les sons et leur symbole alphabétique).

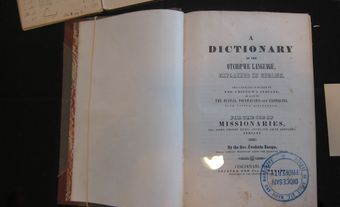

Historiquement, le mérite du système d’écriture cri (aussi appelée syllabaire cri) est donné au révérend James Evans, un missionnaire chrétien installé sur le territoire aujourd’hui appelé Norway House, au Manitoba. James Evans fait imprimer un nombre important de documents en alphabet cri, dont des hymnes et certaines portions du Nouveau Testament. Cela étant dit, beaucoup de peuples cris contestent cette version des faits. Les histoires orales racontent en effet que Mistanâkôwêw (aussi appelé Calling Badger) de Stanley Mission, en Saskatchewan, a donné le système d’écriture aux Cris.

Les caractères syllabiques sont écrits et lus horizontalement, de gauche à droite. Le son de chaque consonne est représenté par un caractère qui, lorsque pivoté, représente également le son d’une voyelle. Par exemple, dans le dialecte cri de l’Est et de la baie James le caractère pour « p » (ᐯ) est pivoté pour indiquer les syllabes suivantes :

|

pwe |

pe |

pi |

pii |

pu |

puu |

pa |

paa |

pwaa |

|

ᐺ |

ᐯ |

ᐱ |

ᐲ |

ᐳ |

ᐴ |

ᐸ |

ᐹ |

ᑆ |

Ce ne sont pas tous les dialectes cris montagnais naskapis qui utilisent le système syllabique. L’attikamek, le montagnais et le naskapi de l’est utilisent typiquement l’alphabet romain. Le cri des plaines, le cri des bois, le moskégon, le cri de Moose et le cri de l’Est et de la baie James peuvent également être écrits en lettres romaines.

Le saviez-vous?

Le cri est une des onze langues officielles reconnues dans les Territoires du Nord-Ouest.

État actuel de la langue crie

Le cri est l’une des langues autochtones canadiennes les plus communément parlées au pays. Lors du recensement de 2021, 86 475 personnes déclarent parler le cri, dont la majorité vit en Saskatchewan.

De plus, 6740 personnes s’identifient comme locuteurs de l’attikamek, et 11 605 personnes se disent des locuteurs de l’innu-montagnais et du naskapi. Bien que Statistique Canada classifie ces langues comme distinctes du cri, de nombreux linguistes affirment qu’elles font partie du même continuum linguistique.

Malgré son statut de langue autochtone largement parlée au Canada, la langue crie est toujours une langue maternelle en déclin. En 2021, Statistique Canada a rapporté que le nombre de locuteurs de langues cries a diminué de 6,1 %. De nombreuses institutions culturelles et éducatives travaillent à la promotion et à la préservation de cette langue.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom