Larry Kwong (né Eng Kai Geong), joueur de hockey (né le 17 juin 1923 à Vernon, en Colombie-Britannique; décédé le 15 mars 2018 à Calgary, en Alberta). Le 13 mars 1948, Larry Kwong est devenu le premier Canadien d’origine chinoise à jouer un match de la Ligue nationale de hockey (LNH). Il a également eu une longue carrière de hockey professionnel en Suisse en tant que joueur et entraîneur. Larry Kwong a été intronisé au Okanagan Sports Hall of Fame, au BC Sports Hall of Fame, et au Alberta Hockey Hall of Fame. En décembre 2022, Parcs Canada l’a commémoré pour « avoir brisé les barrières raciales dans la Ligue nationale de hockey. »

Jeunesse en Colombie-Britannique

Le père de Larry Kwong arrive au Canada en 1884, à bord d’un clipper. Il s’installe initialement à Cherry Creek, en Colombie-Britannique, où il tente sa chance dans l’extraction de l’or. Incapable d’y faire fortune, il déménage à Vernon. En 1895, il ouvre une épicerie qu’il nomme Kwong Hing Lung, ce qui se traduit par « prospérité abondante ». Il a 15 enfants. L’avant-dernier, Larry, de son vrai nom Eng Kai Geong, naît le 17 juin 1923.

L’année de naissance de Larry Kwong (1923), le gouvernement canadien adopte la Loi de l’immigration chinoise (ou Loi d’exclusion des Chinois), qui interdit dans les faits l’entrée au pays des immigrants chinois. Les appels les plus pressants en faveur d’une interdiction de l’immigration chinoise proviennent alors de la Colombie-Britannique. Lors d’une entrevue réalisée en 2011 par CHBC News à Kelowna, Larry Kwong raconte : « Lorsque j’étais petit garçon, je ne pouvais pas aller chez n’importe quel coiffeur [de Vernon]. Ils ne voulaient pas de moi parce que j’étais Chinois. Je me sentais mal. »

Premières expériences de hockey

Le jeune Larry Kwong n’a que cinq ans lorsque son père décède. Sa mère prend en charge la gestion du magasin et le jeune Larry y passe la majeure partie de son temps. Comme pour beaucoup d’autres enfants canadiens, le hockey tient une place importante dans l’enfance de Larry Kwong. Lors d’une entrevue en 2009, il se remémore être monté au dernier étage du magasin chaque samedi soir, pour écouter l’émission La soirée du hockey à la radio. À côté du magasin, ses frères aménagent une patinoire en déversant de l’eau sur un carré de terrain.

Larry Kwong doit supplier sa mère de lui acheter des patins. Initialement, elle n’est pas très enthousiaste à l’idée qu’il joue au hockey, mais elle lui en donne finalement la permission, en récompense de son aide pour diverses tâches. Elle lui achète une paire de patins trop grands pour lui, afin qu’il puisse les porter au cours des prochains hivers.

Larry Kwong commence à jouer au hockey mineur à Vernon l’âge de sept ans. Presque dès ses débuts dans le hockey, des attitudes racistes à son égard affectent son expérience. Un jour, alors qu’il n’a que neuf ans, son équipe doit aller jouer à Nelson, en Colombie-Britannique. En raison du mauvais temps, ils doivent passer par les États-Unis. Bien que Larry Kwong ait son certificat de naissance qui démontre qu’il est né au Canada, il n’est pas autorisé à entrer aux États-Unis.

Larry Kwong est un centre intelligent et talentueux, et il mène les Hydrophones de Vernon au championnat midget de la Colombie-Britannique en 1939, et ensuite au championnat juvénile de la Colombie-Britannique en 1941. Cependant, son succès est accompagné de fréquentes références à son origine chinoise. Adolescent, Larry Kwong est surnommé « China Clipper » ou « King Kwong ». Lors de l’entrevue avec CHBC News en 2011, il se souvient que les journalistes de l’époque faisaient des commentaires du style « le petit chinois a marqué tellement de buts ».

Pour la saison 1941-1942, Larry Kwong rejoint les fameux Trail Smoke Eaters de la Ligue de hockey Alberta–Colombie-Britannique. Il marque un score très respectable de 9 buts et 13 passes pour 22 points en 29 matchs. Cependant, Larry Kwong est à nouveau victime de racisme à Trail. Tandis que ses coéquipiers sont embauchés à des postes très bien rémunérés à la fonderie locale, Larry Kwong doit se contenter d’un emploi de chasseur à l’hôtel local.

Deuxième Guerre mondiale

En 1944, Larry Kwong est enrôlé dans l’armée et stationné à Wetaskiwin, en Alberta. En 2012, il explique au Pacific Rim Magazine pourquoi il n’a été enrôlé que lors des derniers stades de la Deuxième Guerre mondiale :

« À l’époque, ils ne voulaient pas de Chinois dans l’armée. Puis vers la fin de la guerre, ils ont décidé de nous enrôler. J’ai été enrôlé puis j’ai suivi mon entraînement de base ».

Au début, Larry Kwong pense qu’il va être envoyé outre-mer, comme tant d’autres soldats canadiens. Au lieu de cela, on lui demande de jouer au hockey et de divertir les troupes. Larry Kwong joue alors pour les Red Deer Army Wheelers de la Central Alberta Garrison Hockey League, une ligue temporaire ouverte aux militaires. L’un de ses coéquipiers est Jim Henry, qui deviendra gardien de but pour les Rangers de New York. Selon Jason Beck, le conservateur du British Columbia Sports Hall of Fame and Museum, c’est par un coup ironique du sort que « le hockey a probablement sauvé la vie [de Kwong] ».

Rangers de New York

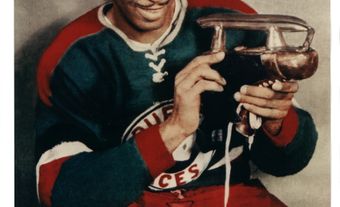

Durant la saison 1945-1946, Larry Kwong joue une saison de plus en tant que centre avec l’équipe des Smoke Eaters, marquant 12 buts et 8 passes pour un total de 20 points sur 19 matchs pendant la saison régulière. Il dispute également 10 matchs éliminatoires pour Trail cette même année, marquant 8 buts et une passe pour un total de 9 points. Les Smoke Eaters gagnent la coupe Savage de 1946 (championnats de hockey senior A de la Colombie-Britannique).

Après sa saison avec les Smoke Eaters, Larry Kwong fréquente une école de hockey des Rangers de New York à Winnipeg en septembre 1946. Il impressionne le recruteur des Rangers, Al Ritchie, et il obtient un contrat pour jouer avec la meilleure filiale de ligue mineure des Rangers, les Rovers de New York, de la Eastern Amateur Hockey League. Larry Kwong passe alors du centre à l’aile droite.

Tout comme les Rangers de New York, les Rovers jouent sur la patinoire du fameux Madison Square Garden. Larry Kwong devient très populaire au sein de la communauté chinoise de New York. On lui offre les clefs du quartier chinois de New York, et il est souvent aperçu dans les boîtes de nuit du quartier, entouré de jolies serveuses.

Match unique au sein de la LNH

Larry Kwong mène les Rovers avec 86 points durant la saison 1947-1948. C’est durant cette même saison qu’il se voit offrir la chance de jouer avec les Rangers de New York.

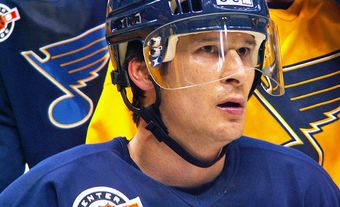

Le 13 mars 1948, Larry Kwong joue avec les Rangers contre les Canadiens de Montréal au Forum de Montréal (les Rangers perdent le match 3 à 2). Il n’a qu’une minute de temps de glace, lors d’une seule entrée en jeu, ce qui n’est pas suffisant pour prouver sa valeur à l’équipe. Par la suite, Larry Kwong ne joue plus un seul match de la LNH.

Des années plus tard, il se sent toujours aussi déçu de n’avoir pas eu plus de temps de glace. « On ne m’a pas donné la chance de montrer ce que j’étais capable de faire », dit-il au New York Times en 2013.

Larry Kwong exprime également sa frustration lors d’une entrevue avec la Société d’histoire multiculturelle de l’Ontario en 2009 : « Seulement une minute. Mais qu’est-ce qu’on peut faire en une minute? À moins d’être un vrai magicien, qu’est-ce qu’on peut faire en une minute? »

Sept ans au Québec

Déçu par sa brève expérience au sein de la LNH, Larry Kwong quitte les Rangers à la fin de la saison 1947-1948 pour jouer au hockey au Québec. De 1948 à 1955, Larry est un membre régulier de l’équipe des Braves de Valleyfield, où il est entraîné par le légendaire Toe Blake. Ce dernier a entraîné les Braves de 1951 à 1954, et il a plus tard entraîné les Canadiens de Montréal, remportant huit coupes Stanley.

La meilleure saison de Larry Kwong avec les Braves survient en 1950-1951. Il a repris sa position de centre, et avec son coéquipier André Corriveau, ils mènent la Ligue de hockey majeur du Québec avec 51 passes. Cette même saison, Larry Kwong termine également troisième au classement des buts marqués (avec 34 buts) et deuxième pour le nombre de points (85). Avec Larry Kwong et André Corriveau fournissant l’offensive nécessaire, les Braves gagnent la première coupe Alexander en 1951, un championnat national des « seniors majeurs » ouvert à la fois aux équipes professionnelles et aux équipes amateurs. En reconnaissance de son exceptionnelle année, Larry Kwong reçoit le trophée Byng of Vimy, qui récompense le joueur le plus utile de la Ligue de hockey majeur du Québec, et il est sélectionné pour faire partie de la première équipe d’étoiles de la Ligue de hockey du Québec dans la position de centre.

Larry Kwong joue également contre le légendaire Jean Béliveau, qui à l’époque est membre des As de Québec. Jean Béliveau a une grande admiration pour le talent de Larry Kwong : « Larry faisait briller ses ailiers parce qu’il était un excellent passeur. Il faisait exactement ce qu’un centre est censé faire » (The New York Times, 20 février 2013).

Après avoir quitté Valleyfield, Larry Kwong joue avec les Lions de Trois-Rivières durant la saison 1955-1956. Il joue également avec les Bruins de Troys, de la Ligue internationale de hockey, de manière intermittente durant deux saisons, soit 1955-1956 et 1956-1957, ainsi qu’une saison avec les Chevies de Cornwall, de la Eastern Ontario Senior Hockey League (1956-1957).

Carrière de hockey européenne

En 1957, la carrière de joueur de Larry Kwong est loin d’être terminée. Il passe sept autres années en Europe, soit un an en Grande-Bretagne et six ans en Suisse. Au cours de la saison passée au sein de la British Hockey League (1957–1958), il marque 55 buts en 55 matchs avec les Nottingham Panthers. De 1958 à 1964, Larry Kwong joue et est entraîneur en Suisse, où il est le premier entraîneur asiatique d’une équipe de hockey professionnelle. Après la fin de sa carrière de joueur en 1964, Larry Kwong passe neuf saisons de plus comme entraîneur de hockey en Suisse. (Il y est également entraîneur en tennis.)

Vie après le hockey

Larry Kwong revient au Canada en 1972 et il exploite une épicerie à Calgary, en Alberta, avec son frère Jack. Il est très actif dans la communauté et il détient des billets de saison pour assister à tous les matchs des Stampeders de Calgary durant plus de 35 ans.

Reconnaissance et distinctions

Après avoir été laissé de côté pendant des décennies, Larry Kwong commence à être reconnu pour ses réalisations dans les années 2000. En 2009, la Society of North American Hockey Historians and Researchers lui décerne un prix Heritage pour célébrer le 60e anniversaire du moment où il a brisé la barrière de la couleur dans la LNH. Il reçoit également le prix du Mois du patrimoine asiatique de la ville de Calgary en 2009, et le prix Pioneer inaugural du Okanagan Hockey Group en 2010.

En 2011, Larry Kwong est intronisé au Okanagan Sports Hall of Fame à Vernon. Il est également intronisé au British Columbia Sports Hall of Fame and Museum en 2013, et au Alberta Hockey Hall of Fame en 2016.

L’histoire de Larry Kwong est le sujet du documentaire primé Lost Years : A People’s Struggle for Justice (2011). En 2014, un documentaire d’une heure, intitulé The Shift : The Story of the China Clipper, est diffusé en cantonais, en anglais, et en mandarin sur Omni Television.

Le 11 décembre 2022, Parcs Canada désigne « l’élimination des barrières raciales dans la Ligue nationale de hockey » comme étant un événement d’importance historique qui a été accompli par cinq joueurs entre 1931 et 1958 : Paul Jacobs, Henry « Elmer » Maracle, Larry Kwong, Fred Sasakamoose, et Willie O’Ree. Une cérémonie a lieu au Temple de la renommée du hockey pour célébrer cette désignation.

En mars 2023, une campagne visant à faire introniser Larry Kwong au Temple de la renommée du hockey est présentée avec plus de 8600 signatures compilées. Le journaliste sportif de longue date à New York, Stan Fischler, qui a couvert les Rangers, dit lors d’une entrevue : « Larry a sa place au Temple de la renommée. Ce qui me dérange, c’est que je n’ai jamais entendu une raison expliquant pourquoi les Rangers ne lui ont pas donné davantage de chance. J’ai observé Larry durant deux ans. Il était un as. »

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom