Les Nisga’a sont les premiers occupants de la vallée de la rivière Nass, dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique. En 2021, 1794 Nisga’a vivaient toujours sur les territoires autochtones traditionnels de cette région. Lors du recensement de 2021, 4890 personnes se sont identifiées comme étant Nisga’a. Ayant obtenu l’autonomie gouvernementale à l’issue d’une décision historique en 2000, le gouvernement Nisga’a Lisims gouverne aujourd’hui la nation nisga’a.

Territoire traditionnel

Les Nisga’a vivent dans la vallée de la rivière Nass au nord-ouest de la Colombie-Britannique depuis les temps immémoriaux. En date de 2021, 1794 Nisga’a vivent toujours sur le territoire traditionnel le long de la rivière Nass dans les villages de Gitlaxt’aamiks (anciennement New Aiyansh; considéré comme la capitale de la nation Nisga’a), Gingolx (anciennement Kincolith), Laxgalts’ap (anciennement Greenville) et Gitwinksihlkw (anciennement Canyon City).

Vie traditionnelle

Autrefois, les Nisga’a avaient recours, de manière équilibrée, à la chasse, à la pêche et à la cueillette des plantes pour leur subsistance. Leurs aliments traditionnels comprennent le crabe, la morue noire, le flétan, le saumon, les œufs de hareng, le phoque, le lion de mer, les palourdes, le tricholome à grand-voile, les canneberges et les bleuets de montagne. Ils se déplacent en canot ou à pied pour chasser et pêcher sur leurs territoires et pour faire du commerce avec les nations autochtones voisines.

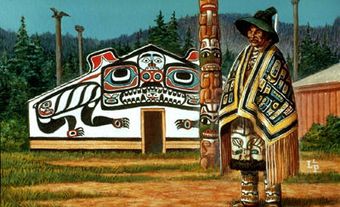

Les Nisga’a vivent dans des maisons rectangulaires en bois de cèdre, connues sous le nom de maisons de planches (voir Histoire de l’architecture des peuples autochtones au Canada). Ces habitations sont souvent peintes de manière élaborée, arborant des emblèmes familiaux, et à l’intérieur on y trouve des objets cérémoniels, tels que des masques. Le cèdre est également utilisé pour la fabrication des pôles totémiques, des canots, des paniers, des chapeaux, des bâtons, des masques, des crécelles, des berceaux de bébé, des séchoirs, des bols, des armures, et de plusieurs autres objets.

Organisation sociale

Chaque Nisga’a fait partie d’un wilp (groupe familial ou maison). Chaque wilp possède un territoire et est gouverné par un ou plusieurs chefs, suivant sa taille.

Les Nisga’a font aussi partie d’un des quatre clans suivants, aussi appelés pdeek : les Gisk’aast (Épaulard/ Hibou), les Ganada (Corbeau/Grenouille), les Laxgibuu (Loup/ Ours) et les Laxsgiik (Aigle/Castor). L’appartenance à un pdeek est définie par un système matrilinéaire, c’est-à-dire qu’elle est héritée suivant la ligne matriarcale. Cet héritage clanique matriarcal comprend également les droits aux noms, aux chants, aux armoiries et aux danses traditionnels.

Culture

Les Nisga’a désignent collectivement leur culture orale et leurs lois traditionnelles sous le terme Ayuuk. Ce terme englobe également leur système de croyances, les histoires traditionnelles, leur identité, l’art et la musique. Les Nisga’a s’efforcent de protéger l’Ayuuk et de le transmettre aux jeunes générations.

Potlatch

Les Nisga’a organisent des festins à l’occasion des potlatchs, des cérémonies qui donnent aussi lieu à l’échange de cadeaux. Comme de nombreux autres Autochtones de la côte nord-ouest et quelques Dénés (du groupe linguistique athapascan), les Nisga’a organisent des potlatchs à l’occasion d’événements sociaux importants tels que les mariages, les naissances et les funérailles. Le potlatch est aussi l’occasion de reconnaître le statut et le rang de certaines personnes, de groupes familiaux ou de clans, et de revendiquer un nom, des pouvoirs ou des droits sur des territoires de pêche ou de chasse. Le potlatch a fait l’objet d’une interdiction entre 1884 et 1951 en vertu de la Loi sur les Indiens, mais il a depuis été rétabli et continue aujourd’hui d’être célébré par divers groupes autochtones (voir Interdiction du potlatch).

Totems

Les pôles totémiques (totem, ou pts’aan) sont des éléments importants de la culture et de l’identité des Nisga’a. Ils portent des emblèmes familiaux, commémorent l’histoire, les gens, et les événements, et ils marquent le territoire. Les totems ont toujours été des objets coûteux (aujourd’hui encore) à fabriquer, car seuls des artisans compétents sont capables de les créer. Norman Tait, Roy McKay, et Alver Tait font partie des sculpteurs bien connus. L’érection d’un totem s’accompagne toujours d’une cérémonie au cours de laquelle le chef raconte des récits traditionnels, organise un festin, et remercie le sculpteur.

La tradition du totem chez les Nisga’a a presque disparu avec l’arrivée des Européens au 19e siècle. De nombreux missionnaires détruisent en effet les totems, les prenant à tort pour des statues païennes. Certains Européens expédient des totems pour les exposer dans des musées ailleurs en Amérique du Nord ou dans d’autres parties du monde. La tradition du totem a cependant été ravivée depuis (voir Rapatriement d’artefacts). Les totems nisga’a dominent aujourd’hui les rives de la Nass, mais certains ont été érigés un peu partout dans le monde.

Histoires traditionnelles

Les histoires traditionnelles (ou adaawaks) fourmillent de détails sur les territoires des Nisga’a ainsi que sur les animaux, les plantes, et les gens qui y vivent. Les adaawaks sont considérées comme appartenant aux Nisga’a, signifiant qu’ils sont les seuls à avoir le droit de les raconter. Certaines adaawaks sont partagées par tous les Nisga’a, tandis que d’autres appartiennent à un wilp particulier.

Art et musique

En plus des totems, les artistes et les sculpteurs Nisga’a créent des œuvres d’art exceptionnelles, notamment des masques cérémoniels, des bijoux et de nombreux autres objets.

Le tambour et les danses traditionnelles sont également des éléments importants de la culture nisga’a. La musique et les danses font partie des divertissements auxquels s’adonnent les Nisga’a durant les festivals tels que celui du Nouvel An, le Hobiyee (en février), mais elles sont également utilisées à des fins spirituelles durant certains rituels.

Langue

La langue nisga’a est parfois nommée le nass-gitxsan, le nisga’a et le gitxsan étant mutuellement intelligibles. Cette langue, qui appartient à la famille linguistique des langues tsimshianes, comprend aujourd’hui trois formes : le nisga’a, le gitxsan de l’est et le gitxsan de l’ouest. Bien que le nisga’a et le gitxsan aient été décrits par le passé comme étant des dialectes dérivés de la même langue, les Nisga’a et les Gitxsans considèrent qu’ils ont des cultures et des langues distinctes.

La langue nisga’a possède cinq voyelles : A, E, I, O et U. Les voyelles longues sont écrites en doublant la lettre (p. ex., le A long s’écrit AA; le A court s’écrit A). Le nisga’a utilise aussi diverses combinaisons de consonnes, dont certaines produisent des sons faibles ou durs, ou antérieurs et postérieurs, comme indiqué par un astérisque (*) : B, D, S, GW, H, HL, J, XW, G*, K*, KW*, L*, M*, N*, P*, T*, TL*, TS*, W*, X*, Y*

En pratique, le nass-gitxsan a progressivement été remplacé par l’anglais, mais les Nisga’a ont pris des mesures pour préserver leur langue en l’enseignant dans les écoles des districts nisga’a et en créant une archive en ligne de mots et de phrases. Près de 400 personnes parlent couramment le nass-gitxsan dans les villages nisga’a.

Religion et spiritualité

Avant que les missionnaires n’introduisent le christianisme dans les populations nisga’a aux 19e et 20e siècles, les Nisga’a avaient leurs propres foi et système de croyances. Certains Nisga’a ont ravivé certaines de leurs anciennes pratiques spirituelles, notamment la quête de visions, qu’ils pratiquent aujourd’hui.

Les Nisga’a croient en l’existence de différents esprits (naxnok) à la fois bénéfiques et maléfiques. Dans la tradition nisga’a, des personnes spécialement entraînées peuvent contrôler les pouvoirs des naxnok et les utiliser pour aider d’autres personnes ou leur nuire. Les guérisseurs, Halayt ou sorcier, sont chargés de prendre soin du bien-être spirituel et physique des gens. Les Halayts utilisent des chants et des objets sacrés tels que des crécelles et des masques pour guérir les malades. (Voir aussi Religion et spiritualité des Autochtones au Canada.)

Histoire des origines

Les Nisga’a croient en un créateur, K’am Ligii Hahlhaahl (le chef des cieux). Les récits diffèrent d’un wilp à l’autre, mais l’histoire de base est que ce créateur a envoyé sur Terre quatre clans, qui sont les ancêtres des clans d’aujourd’hui. Le créateur a disséminé les gens le long de la rivière Nass, dont la région tout entière demeure leur pays natal. Selon la tradition orale, le petit-fils du créateur, Txeemsim, a créé le soleil, grâce auquel les gens ne sont plus obligés d’errer dans l’obscurité. Txeemsim est bienveillant, mais il peut aussi être un filou qui s’attire des problèmes et dont les erreurs servent de leçon aux humains. Txeemsim est à la source de la tradition orale des Nisga’a puisque c’est lui qui a parcouru les terres en leur racontant tout ce qu’il savait.

Histoire coloniale

Les Nisga’a entrent pour la première fois en contact avec les Européens lorsque le capitaine de vaisseau britannique George Vancouver lance son navire sur la rivière Nass en 1793. Les Nisga’a commencent alors à faire du marchandage avec les Européens, en échangeant des peaux de loutre contre des objets en métal tels que des casseroles et des couteaux. À partir des années 1800, la Compagnie de la Baie d’Hudson commence à établir des postes de traite le long de la côte du Nord-Ouest. L’embouchure de la rivière Nass devient alors une plaque tournante pour l’échange de nombreuses marchandises.

L’interaction avec les commerçants européens induit des changements dans la vie traditionnelle des Nisga’a, notamment avec l’introduction de divers outils et de nouvelles armes. Ces interactions apportent également de nouvelles maladies mortelles chez les Nisga’a, telles que la variole, la grippe, la tuberculose, et la rougeole. Ces maladies réduisent de manière importante les populations autochtones du 18e siècle au début du 20e siècle.

Au milieu des années 1800, une ruée vers l’or en Colombie-Britannique provoque un flux de nouveaux arrivants dans le territoire des Nisga’a, plus particulièrement des mineurs et des explorateurs accompagnés de leurs familles. Des missionnaires chrétiens arrivent également durant cette période. Ils convertissent de nombreux Nisga’a et interdisent de nombreuses cérémonies traditionnelles. Ces politiques restrictives sont rapidement soutenues par les lois fédérales, comme la Loi sur les Indiens.

En 1871, lorsque la Colombie-Britannique se joint au Canada (voir La Colombie-Britannique et la Confédération), la plus grande partie du territoire des Nisga’a est déclarée terre de la Couronne, sans aucune consultation avec les Nisga’a. Littéralement expulsés de leurs territoires traditionnels, les Nisga’a sont alors forcés d’occuper les réserves aménagées autour de la rivière Nass.

Avec la création des pensionnats autochtones, les enfants Nisga’a sont retirés de force de leur foyer et de leur famille et ils sont placés dans des pensionnats où un grand nombre d’entre eux subissent des abus et sont forcés d’abandonner leur culture et leur langue.

Revendications territoriales et autonomie gouvernementale

Depuis la fin du 19e siècle, les Nisga’a demandent au gouvernement fédéral de reconnaître leur titre de propriété sur leurs territoires traditionnels. En 1907, les Nisga’a mettent sur pied le Comité sur les terres des Nisga’as, qui émet des pétitions et des appels à manifester et gère les activités relatives aux revendications territoriales. En 1913, une de ces pétitions est affinée en document juridique revendiquant des terres dans la vallée de la rivière Nass. Le document indique que les Nisga’a occupent cette région « depuis des temps immémoriaux ».

Après plusieurs décennies, les Nisga’a se rendent jusqu’à la Cour suprême de la Colombie-Britannique en 1969 (voir l’affaire Calder) pour obtenir une déclaration selon laquelle ils n’ont jamais cédé le titre de propriété de leurs terres traditionnelles, que ce soit dans le cadre d’un traité ou par tout autre moyen. Leur demande étant rejetée par les tribunaux de la Colombie-Britannique, les Nisga’a portent leur dossier devant la Cour suprême du Canada. En 1973, les juges de la Cour sont également divisés sur l’existence actuelle du titre.

Après des années de négociations, les Nisga’a signent et ratifient une entente de principe avec le Canada et la Colombie-Britannique, le 22 mars 1996. Ce long document pose les bases de l’Accord définitif Nisga’a, le premier traité moderne concernant des revendications territoriales globales en Colombie-Britannique.

L’accord final prévoit le paiement aux Nisga’a d’approximativement 190 millions de dollars sur une période de 15 ans, et leur reconnaît le titre de propriété collective d’environ 2000 km2 de terres nisga’a dans la vallée de la Nass (en leur rétrocédant ainsi des terres saisies pour l’installation des réserves) ainsi que le droit à l’autonomie gouvernementale. L’accord reconnaît le titre de propriété des Nisga’a sur les ressources présentes sur ces terres et définit les droits des Nisga’a en matière de récolte sur les stocks de saumons et les autres animaux sauvages. L’accord est signé et la législation provinciale correspondante est adoptée en 1999, conduisant à la ratification du traité qui entre en vigueur le 11 mai 2000. Cet accord historique est le premier en Colombie-Britannique à garantir la certitude constitutionnelle du droit à l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones.

Aujourd’hui, le gouvernement Nisga’a Lisims est l’entité gouvernante de la nation Nisga’a. Ce gouvernement peut adopter des lois sur un certain nombre de questions concernant le peuple nisga’a, mais les gouvernements fédéral et provincial conservent une certaine autorité juridique. Le gouvernement nisga’a a trois niveaux : le gouvernement Nisga’a Lisims (autorité centrale), les gouvernements des quatre villages nisga’a (chacun étant une entité juridique distincte) et trois locaux urbains. En 2013, la nation nisga’a devient la seule Première Nation du Canada à privatiser ses terres en permettant à ses membres d’acheter des terrains sur son territoire.

Vie contemporaine

Lors du recensement de 2021, 4890 personnes s’identifient comme étant Nisga’a. La nation est activement impliquée dans la gestion, la sous-traitance, et les secteurs de l’emploi dans les industries axés sur les ressources naturelles de leur territoire, notamment la pêche et la foresterie. Les Nisga’a s’efforcent également de protéger et de promouvoir l’environnement ainsi que leur langue, leur culture, et leurs droits ancestraux.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom