L’histoire de l’Acadie en tant que colonie francophone remonte au début du 17e siècle. Les colons français qui ont colonisé la terre et coexisté aux côtés des peuples autochtones sont devenus connus sous le nom d’Acadiens. L’Acadie a également été la cible de nombreuses guerres entre les Français et les Anglais. La colonie est finalement tombée sous la gouverne britannique. De nombreux Acadiens ont par la suite été expulsés de l’Acadie. Au fil du temps, que ce soit en tant que colonie britannique et ensuite en tant que partie du Canada, les Acadiens sont de plus en plus devenus une minorité linguistique. Néanmoins, ils se sont efforcés de protéger leur langue et leur identité à travers le temps.

Histoire du nom « Acadie »

L’origine de l’Acadie remonte aux voyages effectués au service du roi de France par l’explorateur italien Giovanni da Verrazzano . Celui-ci explore, en 1524 et 1525, la côte atlantique de l’Amérique du Nord et donne le nom d’« Arcadie », « Archadia » ou « Arcadia » en italien, à une région voisine de l’actuel État américain du Delaware. Le cartographe Bolongnino Zaltieri donne, en 1566, un nom semblable, « Larcadia », à une région située loin au nord-est de la précédente, qui deviendra la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Dans ses notes de 1524, l’explorateur portugais Estêvão Gomes inclut aussi Terre-Neuve dans la région qu’il appelle « Arcadie » (voir aussi Acadie).

L’appellation Acadie peut possiblement avoir également des racines autochtones. Il vient possiblement du mot « algatig » qui veut dire « camp » en Micmac, et alternativement, du terme autochtone « quoddy », qui fait référence à une terre fertile.

Répondez au jeu-questionnaire!

Testez vos connaissances sur l'histoire acadienne en répondant à ce jeu-questionnaire du Défi de la citoyenneté! Le Défi de la citoyenneté est un programme de Historica Canada qui invite les personnes au Canada à tester leurs connaissances nationales en répondant à un examen simulé de citoyenneté, ainsi qu’à d’autres jeux-questionnaires thématiques.

Présence française (1534 à 1713)

L’abondance de la morue au large de Terre-Neuve est très reconnue longtemps avant l’arrivée de Jacques Cartier (voir Expéditions vikings; Histoire de la pêche commerciale). En 1534, pendant le premier de ses trois voyages au Canada, Cartier rencontre les Micmacs à la baie des Chaleurs .

Toutefois, les premiers colons français n’arrivent qu’en 1604 et sont dirigés par Pierre Dugua de Mons et Samuel de Champlain . Pierre de Mons établit les quelque 80 colons dans l’île Sainte-Croix, sur la rivière Sainte-Croix , mais l’hiver 1604 à 1605 est désastreux. Au moins 36 hommes meurent du scorbut .

L’année suivante, la colonie cherche un nouvel emplacement et choisit Port-Royal . En 1607, lorsque des marchands français contestent son monopole commercial, Pierre de Mons ramène tous ses compagnons en France. Aucun colon français ne revient avant 1610. À cette époque, les Français forment également des alliances avec les deux principaux peuples autochtones de l’Acadie, les Micmacs et les Malécites .

Outre les rivalités commerciales, d’autres facteurs entravent le développement de l’Acadie. En 1613, un aventurier de la Virginie, Samuel Argall, s’empare de l’Acadie et en chasse la plupart des colons. En 1621, le gouvernement change le nom de l’Acadie pour Nova Scotia (Nouvelle-Écosse). En 1629, il permet également aux colons écossais de Sir William Alexander de s’y installer. Le projet d’expansion écossaise de Sir Wiliam Alexander prend fin en 1632 avec le Traité de Saint-Germain-en-Laye qui redonne l’Acadie à la France.

En 1631, la France nomme Charles La Tour en tant que lieutenant général de l’Acadie. Celui-ci construit des forts au Cap-Sable et à l’embouchure du fleuve Saint-Jean (le fort La Tour sera plus tard connu sous le nom de Saint John).

Présence renouvelée et colonisation

Les efforts renouvelés de colonisation reprennent sous la direction du gouverneur Isaac de Razilly , qui déménage la capitale de Port-Royal à La Hève (aujourd’hui LaHave), sur la côte sud de la Nouvelle-Écosse actuelle. Il arrive en 1632 avec 300 hommes des « messieurs de qualité ». Marin de profession, Isaac de Razilly s’intéresse davantage au commerce maritime qu’à l’agriculture, et cela a une influence sur ses choix d’endroits où établir des colonies. Dès 1613, des missionnaires français participent au projet de colonisation. Dans les années 1680, des prêtres habitent dans quelques églises en bois.

Après la mort d’Isaac de Razilly en 1635, Charles de Menou d’Aulnay et Charles La Tour se disputent sa succession. Charles D’Aulnay ramène la capitale à Port-Royal, puis entreprend une guerre civile contre Charles La Tour, qui est solidement établi dans la région. Charles D’Aulnay est convaincu que l’avenir de la colonie réside dans le développement agricole, qui assurerait la stabilité de l’approvisionnement alimentaire et de la population. Avant son décès en 1650, il est responsable de l’arrivée d’une vingtaine de familles. Avec l’arrivée de celles-ci, la production agricole se stabilise et de la nourriture et des vêtements adéquats deviennent disponibles.

Les hostilités entre la France et l’Angleterre se répercutent de nouveau sur le sort de l’Acadie, les Anglais la conquérant en 1654. La région est cependant rendue à la France par le Traité de Breda en 1667. L’Acadie est prise en 1690 par Sir William Phips, un aventurier de la Nouvelle-Angleterre, et rendue à nouveau à la France par le Traité de Rryswick en 1697.

Fondation de nouvelles colonies

À partir des années 1670, des colons quittent Port-Royal pour fonder d’autres colonies, dont les plus importantes sont Beaubassin (aujourd’hui Amherst , en Nouvelle-Écosse) et Grand-Pré (aujourd’hui Grand Pré , en Nouvelle-Écosse). Le premier recensement officiel, tenu en 1671, fait état d’une population acadienne de plus de 400 personnes, dont 200 à Port-Royal. En 1701, on compte environ 1 400 Acadiens; en 1711, environ 2 500; en 1750, plus de 10 000; et en 1755, plus de 13 000 (sans compter Louisburg).

Très indépendants, les Acadiens pratiquent l’agriculture et l’élevage du bétail sur des terrains marécageux. Ils drainent les marais en utilisant une technique de barrières adaptables aux marées, appelées aboiteaux, rendant ainsi l’agriculture possible. Les Acadiens pratiquent aussi la chasse, la pêche et le piégeage. Ils ont même des relations commerciales avec les colons anglais d’Amérique, malgré les objections des autorités françaises. Ils se considèrent comme « neutres » en raison du fait que l’Acadie a été tour à tour anglaise et française. En ne prenant pas parti, ils espèrent éviter des représailles militaires.

L’Acadie péninsulaire n’est pas la seule région du peuplement français en Atlantique. Dans les années 1660, la France fonde une colonie de pêche au poste appelé Plaisance (aujourd’hui Placentia , à Terre-Neuve). Dans les deux régions, la population française semble bénéficier d’un niveau de vie assez élevé. Les Acadiens peuvent vivre de façon assez autonome, parce qu’ils peuvent facilement obtenir des terres et ne sont soumis à aucune réglementation stricte. Les Micmacs contribuent de façon très importante à la survie des Acadiens. À la fin du 17e siècle, les peuples autochtones exercent sur eux une influence considérable de par leurs connaissances des bois et de la terre.

Sous le régime britannique

Après la Guerre de la Succession d’Espagne (1701 à 1713), l’Acadie tombe sous la domination britannique pour la dernière fois. En vertu du Traité d’Utrecht , Plaisance est cédée avec le territoire de « l’Acadie, délimitée par ses anciennes frontières », mais la France et l’Angleterre ne s’entendent pas sur la délimitation de ces frontières. Pour les Français, ce territoire ne comprend que l’actuelle Nouvelle-Écosse péninsulaire. Les Anglais, cependant, revendiquent également le Nouveau-Brunswick, la Gaspésie et le Maine actuels.

Voisinage difficile (1713 à 1763)

Après la perte de l’« ancienne Acadie », la France travaille à développer l’île Saint-Jean (l’Île-du-Prince-Édouard) et l’île Royale (l’île du Cap-Breton ). Ces deux régions ont été largement négligées jusqu’à cette époque. Sur l’île Royale, on choisit Louisbourg comme nouvelle capitale. Cette localité a trois fonctions : elle remplace Plaisance en tant que poste de pêche, elle assure une forte présence militaire et elle constitue un centre du commerce. L’île Saint-Jean est considérée surtout comme une annexe agricole de l’île Royale.

Bien que les dispositions du traité d’Utrecht autorisent théoriquement le départ des Acadiens, ceux-ci ne s’empressent pas d’aller s’établir dans les nouvelles colonies françaises, parce qu’on n’y trouve pas les marais qui sont essentiels à leur système agricole. De plus, les autorités britanniques de Port-Royal (rebaptisé Annapolis Royal ) ne facilitent pas le transfert des Acadiens, mais travaillent plutôt à l’empêcher. Elles craignent, en vidant la colonie de sa population, de voir la population de l’île Royale augmenter en conséquence. Elles ont aussi besoin des agriculteurs acadiens pour fournir des vivres à la garnison.

À l’exception de la garnison qu’ils maintiennent à Port-Royal, les Anglais ne font pratiquement aucune tentative de colonisation jusqu’en 1749 dans le territoire qui a repris le nom de Nouvelle-Écosse. De 1713 à 1744, la faible présence anglaise et une longue paix permettent à la population acadienne de s’accroître à un rythme rapide. Certains historiens considèrent cette période comme l’âge d’or de l’Acadie.

L’Angleterre exige de ses sujets conquis un serment d’allégeance sans condition, mais les Acadiens ne consentent qu’à prêter un serment de neutralité. Incapable d’obtenir l’allégeance sans condition, le gouverneur Richard Philipps accepte cette semi-allégeance par convention verbale en 1729 et 1730.

En 1745, pendant la guerre de la succession d’Autriche , Louisbourg tombe aux mains d’un corps expéditionnaire anglais dont l’armée de terre est formée surtout de colons de la Nouvelle-Angleterre. Toutefois, la France reprend possession de la forteresse grâce au traité d’Aix-la-Chapelle en 1748, au grand déplaisir des colonies de la Nouvelle-Angleterre. C’est ainsi que l’Angleterre décide de donner un caractère vraiment britannique au territoire de la Nouvelle-Écosse.

Déportation

En 1749, la capitale est transférée d’Annapolis Royal à Halifax . On choisit cet emplacement, établi pour faire contrepoids à l’influence militaire et commerciale de Louisbourg, parce qu’il est un meilleur port de mer et qu’il est éloigné des populations acadiennes. La Grande-Bretagne prend enfin des mesures pour installer ses propres colons en Nouvelle-Écosse. Ils viennent surtout de l’Angleterre et de territoires allemands qui lui sont associés, comme Hanovre et Brunswick. Selon les estimations, 7 000 colons britanniques et 2 400 Allemands viennent s’établir en Nouvelle-Écosse de 1750 à 1760. Les Britanniques veulent surveiller les Français et leurs alliés micmacs. En 1750, ils construisent le fort Lawrence à cette fin. Le fort a également pour fonction de protéger les colons anglais éventuels et de prévenir toute possibilité d’invasion terrestre en provenance du Canada .

Les autorités françaises répliquent en construisant en 1751 le Fort Beauséjour (près de Sackville, au Nouveau-Brunswick) pour empêcher les Anglais de traverser l’isthme de Chignecto et d’envahir ainsi leur « nouvelle » Acadie. Avec Louisbourg et le Canada au nord, le fort Beauséjour à l’est, et une population acadienne considérée comme une menace rebelle potentielle, les autorités britanniques de Halifax décident de régler une fois pour toutes la question acadienne. En refusant de prêter un serment d’allégeance sans réserve, la population risque d’être déportée. Les Britanniques commencent par s’emparer du fort Beauséjour, puis ils exigent de nouveau une promesse d’allégeance sans condition à l’Angleterre.

Les représentants acadiens, tiraillés entre les menaces anglaises et la crainte de représailles françaises et autochtones, sont sommés de comparaître devant le gouverneur Charles Lawrence . Suivant les conseils du père Jean Le Loutre, ils refusent d’abord de prêter le serment, mais ils décident finalement d’accepter. En 1755, Charles Lawrence, mécontent d’un serment prêté à contrecœur, entreprend la déportation.

Contexte socio-politique de la déportation

La déportation a lieu en fonction de la situation géopolitique du temps. Ce n’est pas une décision personnelle de Charles Lawrence. Celui-ci apprend que les troupes anglaises du général Braddock viennent d’être mises en déroute par des forces armées françaises dans la vallée de l’Ohio (voir Fort Duquesne ). Les craintes d’une attaque combinée de Louisbourg et du Canada contre la Nouvelle-Écosse, à laquelle peuvent théoriquement se joindre les Acadiens et les Micmacs, explique dans une certaine mesure l’ordre de déportation.

Une fois entreprise, la déportation dure de 1755 à 1762. Les Acadiens sont mis à bord de bateaux et déportés vers les colonies anglaises de la côte Est, aussi loin vers le sud que la Géorgie. Plusieurs Acadiens finissent par aboutir en Louisiane où ils développent la culture « cajun » (voir aussi La Louisiane francophone et le Canada ). D’autres réussissent à s’enfuir en territoire français ou à se cacher dans les forêts. Il est estimé que les trois quarts de la population sont déportés, le reste échappe à ce sort en s’enfuyant. Un nombre inconnu d’Acadiens meurent de faim ou de maladie. Quelques navires remplis d’exilés font naufrage en haute mer avec leurs passagers à bord (voir aussi Déportation des Acadiens ).

La guerre de Sept Ans éclate en 1756 entre la France et l’Angleterre. Les deux colonies françaises de l’île Royale et de l’île Saint-Jean tombent en 1758. Étant sujets français, leurs colons sont expulsés et renvoyés en France. À partir de l’île Saint-Jean seulement, plus de 3 000 colons sont déportés, la moitié perd la vie à cause de naufrages ou de maladies. Le Traité de Paris (1763) marque définitivement la fin de la présence coloniale française dans les Maritimes et dans toute la Nouvelle-France .

Anglicisation (1763 à 1880)

Après 1763, les Maritimes prennent un virage nettement britannique lorsque les planters de la Nouvelle-Angleterre s’installent sur les terres auparavant habitées par les Acadiens. Les noms français et micmacs sont presque partout remplacés par des noms anglais. Les Britanniques commencent par unifier le territoire en une seule province, la Nouvelle-Écosse. Toutefois, ils en détachent en 1769 l’ancienne île Saint-Jean, qui devient une province distincte appelée Saint John’s Island. Son nom actuel d’Île-du-Prince-Édouard lui est donné en 1799. En 1784, le Nouveau-Brunswick actuel est également séparé de la Nouvelle-Écosse à la suite de l’arrivée de loyalistes américains qui réclament leur propre administration coloniale.

Quant aux Acadiens, ils commencent le long et pénible processus de réinstallation dans leur région natale. Les Britanniques leur en donnent la permission une fois qu’ils ont enfin consenti à prêter le serment d’allégeance tant contesté. Certains Acadiens exilés sont de retour, mais la nouvelle colonisation est surtout l’œuvre des fugitifs qui ont échappé à la déportation, ainsi que des prisonniers de Beauséjour, de Pigiguit, de Port-Royal et de Halifax lorsqu’ils sont enfin libérés.

Les Acadiens restants se dirigent vers Cap-Breton, où certains s’installent sur la côte près de l’île Madame, ainsi que sur l’île elle-même. D’autres s’installent sur la pointe sud-ouest de la péninsule de la Nouvelle-Écosse et le long de la baie St Mary’s alors certains autres se rendent au nord-ouest du Nouveau-Brunswick, à Madawaska. Un petit nombre vont habiter l’Île-du-Prince-Édouard, mais la majorité des Acadiens s’installent dans les régions de l’est du Nouveau-Brunswick.

Déclin économique

Les autorités britanniques préfèrent voir les Acadiens se disperser sur toute la région. Cette politique convient aux Acadiens puisqu’elle leur permet d’éviter les régions à majorité britannique. Ceci permet en retour aux colons britanniques d’occuper les terres qui appartenaient auparavant aux Acadiens.

La plupart des Acadiens, à l’exception de ceux de l’Île-du-Prince-Édouard et de Madawaska, se trouvent sur des terres moins fertiles qu’avant. Ainsi, ces anciens agriculteurs deviennent pêcheurs et bûcherons, ne cultivant leurs terres que pour se nourrir. En tant que pêcheurs, ils sont exploités et réduits à la pauvreté, surtout par les compagnies de l’île de Jersey.

En 1746, les Forces britanniques ont le dessus sur le soulèvement des Écossais catholiques lors de la bataille de Culloden, durant la rébellion jacobite. À la suite de cette rébellion, La Couronne britannique dépouille les Acadiens de leurs droits civils et politiques parce qu’ils sont également catholiques. Les Acadiens se voient refuser le droit de vote et ne peuvent pas être élus à l’Assemblée législative. De 1758 à 1763, ils n’ont même pas le droit légal de posséder des terres. Ce n’est qu’en 1789 que les Acadiens de la Nouvelle-Écosse obtiennent le droit de vote. Ceux du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard doivent attendre jusqu’en 1810. Après 1830, les Acadiens peuvent siéger aux assemblées législatives des trois colonies suivant l’adoption de la Roman Catholic Relief Act.

Germes d’une nouvelle Acadie

En général, les Acadiens du début du 19e siècle n’ont pratiquement aucune institution qui leur est propre. L’Église catholique est la seule institution francophone dans les Maritimes, mais son clergé vient principalement du Québec ou de la France.

On trouve quelques écoles et enseignants francophones, mais ils sont, pour la plupart, de simples « maîtres d’école itinérants » qui partagent leurs enseignements de village en village. Il n’y a pas de journal francophone ni d’avocats ou de médecins. En fait, il n’y a pas de classe moyenne acadienne.

Toutefois, consciemment ou non, ces Acadiens continuent de survivre en plantant les germes d’une nouvelle Acadie.

Au début du 19 e siècle, on compte 4 000 Acadiens en Nouvelle-Écosse, 700 à l’Île-du-Prince-Édouard et 3 800 au Nouveau-Brunswick. La croissance de la population acadienne durant ce siècle est remarquable; ils sont environ 87 000 au moment de la Confédération et 140 000 au tournant du 20e siècle.

Prise de conscience collective et identité

Les Acadiens commencent à s’exprimer en tant que peuple durant les années 1830. Ils élisent leurs premiers représentants législatifs dans les trois provinces des Maritimes durant les années 1840 et 1850. Le poème Évangéline (1847), de l’auteur américain Henry W. Longfellow, est traduit plusieurs fois en français et a une vaste influence.

En Acadie même, un prêtre natif de Québec, François-Xavier Lafrance, ouvre la première institution d’enseignement supérieur de langue française en 1854, le Séminaire Saint-Thomas, au Nouveau-Brunswick. Celui-ci ferme ses portes en 1862, mais il est rouvert deux ans plus tard par des prêtres québécois de la Congrégation de Sainte-Croix et devient le Collège Saint-Joseph (intégré plus tard à l’Université de Moncton ).

En 1867, le premier journal francophone des Maritimes, Le Moniteur Acadien, est créé à Shédiac , au Nouveau-Brunswick. Il est suivi de L’Évangéline, à Digby en Nouvelle-Écosse (1887 à 1982), et de L’Impartial, fondé en 1893 à Tignish , à l’Île-du-Prince-Édouard.

Des ordres religieux féminins arrivent également en Acadie, où ils jouent un rôle essentiel dans l’éducation et les soins de santé. Des sœurs de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal ouvrent des pensionnats à Miscouche, sur l’Île-du-Prince-Édouard (1864), et à Tignish (1868). Également en 1868, les Sœurs de Saint-Joseph prennent la direction de la léproserie de Tracadie (aujourd’hui Tracadie-Sheila), au Nouveau-Brunswick. Elles s’établissent aussi à Saint-Basile , au Nouveau-Brunswick, où leur pensionnat deviendra plus tard le Collège Maillet.

Juste avant la Confédération , les Acadiens se font entendre d’une manière remarquable sur la scène politique des Maritimes. Au Nouveau-Brunswick, ils votent en majorité contre la Confédération à deux différentes reprises. Bien que de nombreux politiciens les accusent d’être réactionnaires, les Acadiens ne sont pas les seuls à s’opposer à la Confédération.

Époque nationaliste (1881-1950)

Dans les années 1860, une classe moyenne acadienne commence à prendre forme. Bien que le Collège Saint-Joseph et le Collège Sainte-Anne (1890) de Pointe-de-l’Église en Nouvelle-Écosse contribuent indéniablement à l’émergence d’une élite intellectuelle, l’Acadie compte au moins quatre catégories d’élite. Les deux plus en vue sont le clergé et les membres des professions libérales (comme les avocats et les médecins). Les agriculteurs et les commerçants acadiens ne bénéficient pas des mêmes ressources financières que leurs homologues anglophones, mais ils réussissent néanmoins à se distinguer.

À partir de 1881, les congrès nationaux acadiens deviennent des forums où les Acadiens peuvent établir un consensus sur des projets importants. Ceux-ci incluent la promotion du développement agricole, l’éducation en français et l’« acadiennisation » du clergé catholique. Jusqu’en 1930, les assemblées se tiennent de manière intermittente dans différentes municipalités acadiennes.

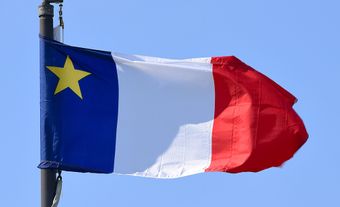

Les Acadiens fondent la Société nationale de l’Acadie, qui a pour but de promouvoir la culture acadienne. Des symboles nationaux sont choisis : un drapeau (le drapeau tricolore français auquel est ajoutée une étoile jaune sur la bande bleue), une fête nationale (l’Assomption, célébrée le 15 août), une devise ( L’union fait la force) et un hymne national (Ave Maris Stella). Une victoire importante est remportée lors de la nomination de Mgr Édouard Le Blanc comme premier évêque acadien en 1912.

De plus, entre 1881 et 1925, au moins trois communautés de religieuses acadiennes sont formées. Les couvents dirigés par ces religieuses contribuent grandement à améliorer l’éducation des Acadiennes et à rehausser la vie culturelle de la communauté. Ces ordres religieux fondent également les premiers collèges pour jeunes filles en Acadie, à Memramcook (1913), à Saint-Basile, au Nouveau-Brunswick (1949), et à Shippagan au Nouveau-Brunswick (1960).

Urbanisation

Pendant ce temps, un tournant socio-économique important est en train de se produire. À savoir, l’intégration des Acadiens dans le processus d’industrialisation et d’urbanisation canadien. Bien que la migration des Acadiens vers les villes soit moins prononcée que dans d’autres parties du Canada, un large nombre d’entre eux déménagent néanmoins dans les grandes villes. Les destinations populaires sont Moncton , Yarmouth , et Amherst, ainsi que dans les villes de la Nouvelle-Angleterre, pour pouvoir trouver de l’emploi dans les usines et les manufactures.

Certains membres de l’élite acadienne considèrent qu’il s’agit d’un développement dangereux vers l’assimilation à la majorité anglo-saxonne. Des tentatives sont faites, entre 1880 et 1940, pour réduire le nombre de personnes partant en exil. Des efforts sont également faits pour détourner les Acadiens de l’industrie de la pêche, qui appartient en majeure partie à des compagnies étrangères, et pour aider les familles à combattre les dures réalités de la Crise des années 1930 . Le mouvement coopératif durant les années 1930 permet enfin aux pêcheurs, après des générations d’exploitation, de reprendre le contrôle de leur gagne-pain (voir aussi Mouvement d’Antigonish).

Certaines différences régionales émergent également. En raison de leur plus grand nombre, les Acadiens du Nouveau-Brunswick prennent l’initiative de parler au nom des Acadiens en général.

Reconnaissance culturelle

Dans les années 1950, les Acadiens commencent à avoir un impact à plusieurs niveaux sur l’économie, la politique et la culture des provinces des Maritimes. En préservant leurs valeurs et leur culture à la maison, ils peuvent développer un système d’éducation francophone (principalement au Nouveau-Brunswick). La vigueur et le caractère distinctif de leur culture les protègent contre les ravages de l’assimilation et les aident à être reconnus en tant que peuple minoritaire dans les Maritimes.

Sur le plan des avantages, la quasi-totalité des Acadiens a accès à une éducation francophone. L’Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse, et l’Université de Moncton au Nouveau-Brunswick fournissent aux francophones le choix de deux institutions post-secondaires offrant des programmes complets en français. Le gouvernement libéral du premier ministre Louis J. Robichaud fait du Nouveau-Brunswick une province officiellement bilingue en 1969 (ce qui ne garantit pas toutefois les services municipaux en français).

Toutes ces victoires ne garantissent pas leur survie. Dans les années 1960, le mouvement souverainiste du Québec et un mouvement d’opposition au bilinguisme dans l’Ouest se font sentir à un niveau national. Ironiquement, comme dans les années 1750, les Acadiens se retrouvent pris au milieu. Néanmoins, ils ont pu faire des gains en vue de préserver leurs droits.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom