La vaccination consiste à introduire un vaccin dans le corps d’une personne, afin qu’elle soit immunisée contre une maladie. La réticence à la vaccination est le refus ou l’acceptation tardive de la vaccination, en raison de craintes ou d’anxiété à propos des vaccins. Elle englobe un large spectre de sujets d’inquiétude, notamment l’incertitude quant à la composition exacte des vaccins et à leur innocuité, ainsi que la croyance qu’ils pourraient être à l’origine de différents problèmes médicaux, comme l’autisme. La réticence à la vaccination s’appuie également sur d’autres facteurs comme l’opposition à un contrôle étatique, des craintes par rapport aux libertés individuelles, des soupçons relatifs à l’industrie pharmaceutique et un déclin de la confiance en la science et la médecine. Au Canada, comme dans d’autres pays riches, la réticence à la vaccination a augmenté ces dernières années, y compris en ce qui a trait à la vaccination dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Ce texte est l’article intégral sur la vaccination et la réticence à la vaccination au Canada. Si vous souhaitez lire un résumé en langage simple, veuillez consulter : Vaccination et réticence à la vaccination au Canada (résumé en langage simple).

Réticence face à la vaccination et immunité collective

On estime que, chaque année, les vaccins préviennent, dans le monde, environ deux à trois millions de décès chez les jeunes enfants. Pourtant, les experts observent, au Canada et dans d’autres pays riches, un renforcement de la réticence à la vaccination. Cette tendance menace l’immunité et la santé collectives.

On parle d’immunité collective lorsqu’une grande partie de la population est immunisée contre une maladie. Dans ce contexte, il est peu probable que la maladie se propage d’une personne à l’autre, protégeant ainsi ceux qui ne peuvent pas être vaccinés ou qui présentent, par ailleurs, une vulnérabilité particulière. On estime, par exemple, que, pour atteindre une immunité collective vis‑à‑vis de la rougeole, il faut qu’environ 95 % de la population soient vaccinés.

La réticence à la vaccination a contribué à une résurgence, en Amérique du Nord et en Europe, de la rougeole et d’autres maladies évitables par la vaccination. En 2019, l’Organisation mondiale de la santé a classé la réticence à la vaccination comme l’une des « dix plus grandes menaces pour la santé mondiale ».

Règlements sur les vaccins au Canada

Au Canada, la vaccination est volontaire. Deux provinces, l’Ontario et le Nouveau‑Brunswick, exigent une preuve de vaccination pour la scolarisation des enfants et des adolescents. Il s’agit notamment de la vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la polio, la rougeole, les oreillons et la rubéole. Cependant, même dans ces provinces, les parents peuvent refuser la vaccination pour des raisons médicales ou idéologiques.

Réticences à la vaccination et éclosions de maladies au Canada

Le gouvernement canadien a fixé un objectif de couverture vaccinale de 95 % pour tous les vaccins infantiles. Cependant, selon une enquête menée en 2017 par le gouvernement fédéral, la couverture vaccinale était inférieure à cette cible pour toutes les maladies de ce type, notamment la rougeole, les oreillons, la rubéole, la coqueluche, la diphtérie et le tétanos. Selon les estimations de 2018 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la couverture vaccinale au Canada était inférieure à celle de nombreux pays riches, dont la Nouvelle‑Zélande, l’Allemagne, l’Espagne, les Pays‑Bas, le Royaume‑Uni, les États‑Unis, l’Italie, la Suisse, la Norvège et la France.

Depuis 2005, le Canada a souffert d’éclosions de maladies évitables par la vaccination, notamment d’importantes flambées de rougeole, en 2008, en 2010‑2012, en 2014, en 2015 et en 2019. Beaucoup de ces épisodes étaient liés à des collectivités au sein desquelles la vaccination était remise en question, voire découragée. De la même façon, on a observé, entre 2007 et 2010, d’importantes éclosions d’oreillons en Colombie‑Britannique, en Alberta, en Ontario, au Québec, en Nouvelle‑Écosse et au Nouveau‑Brunswick.

La réticence à la vaccination influence l’adoption des vaccins au Canada. Il est toutefois important de noter que les obstacles à un accès à la vaccination et aux soins de santé en général, jouent également un rôle, surtout dans les collectivités éloignées du Canada.

Motifs expliquant la réticence à la vaccination

La réticence à la vaccination englobe de multiples inquiétudes, notamment l’incertitude quant à la composition exacte des vaccins et à leur innocuité. Certaines personnes croient que les vaccins causent d’autres problèmes médicaux, comme l’autisme. Il peut aussi s’agir de craintes vis‑à‑vis d’un contrôle étatique et d’une érosion des droits individuels. La complaisance joue également un rôle dans la réticence à la vaccination. Il en va de même de la montée de la culture des « influenceurs » et du déclin de la confiance en la science et en la médecine. Les parents s’inquiètent des effets secondaires possibles de la vaccination sur leurs enfants par rapport au risque de contracter une maladie potentiellement dangereuse, voire mortelle. En même temps, ils ont parfois du mal à composer avec leurs responsabilités envers l’ensemble de la population.

Relâchement de la vigilance

La vaccination a permis l’éradication de la variole, en 1980, et la baisse de l’incidence des maladies infantiles telles que la polio, la diphtérie et la coqueluche. Cependant, ces succès ont conduit à un relâchement de la vigilance vis‑à‑vis de ces maladies. Comme elles semblent ne plus représenter une menace, certaines personnes en viennent à croire que la vaccination n’est plus nécessaire. En Europe et aux États‑Unis, là où des maladies infantiles, autrefois courantes, avaient pratiquement disparu, la réticence à la vaccination s’est renforcée, conduisant à une résurgence de ces maladies.

En revanche, la couverture vaccinale s’est améliorée dans les pays du Sud, où l’Organisation mondiale de la santé, l’UNICEF, la Banque mondiale et la Fondation Bill & Melinda Gates se sont associées à d’autres entités pour donner naissance à Gavi, une alliance en faveur de la vaccination qui a permis la vaccination de plus de 760 millions d’enfants depuis sa création. Toutefois, cette alliance a également reçu son lot de critiques pour son approche « descendante », consistant à imposer la vaccination à l’échelon des personnes et des pays. Ce débat soulève un certain nombre de questions concernant les initiatives mondiales de vaccination, l’autonomie, les droits individuels et le « bien public ».

Droits individuels et bien public

Le maintien de l’immunité collective est crucial pour garantir la santé des personnes immunodéprimées ou allergiques aux vaccins. Les concepts de « bien public » et de « santé publique » sont au cœur du débat sur la question de savoir si les individus ont le droit de choisir de refuser la vaccination.

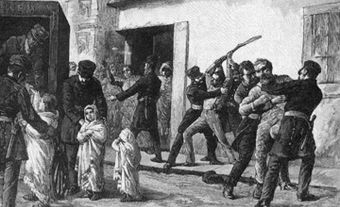

Ces discussions ont déjà une longue histoire : au 19e et au 20e siècles, plusieurs pays ont adopté et fait appliquer des lois sur la vaccination obligatoire. Ces lois ont été influencées par la croyance émergente selon laquelle la santé était une préoccupation publique, plutôt qu’une préoccupation individuelle. Les citoyens ont donc la responsabilité de s’assurer qu’ils ne transmettent pas de maladies transmissibles aux autres. Pourtant, dès le début, des gens ont remis en question la vaccination obligatoire et ont protesté en conséquence, affirmant leur droit individuel de choisir. Dans la Montréal du 19e siècle, les Canadiens français résistent, par exemple, à la vaccination contre la variole. Cette opposition contribue à des taux de mortalité élevés lors de l’épidémie de variole de Montréal de 1885. En Grande‑Bretagne, la résistance à la vaccination conduit à la modification de la législation sur la vaccination obligatoire contre la variole, autorisant, en 1898, les objections de conscience dans ce domaine. Ces exemptions à la vaccination préfigurent celles que nous connaissons aujourd’hui.

Risque‑bénéfice

Lorsque les experts discutent de vaccination, ils font souvent référence à une relation risque‑bénéfice. Cela signifie que les bénéfices de la prévention d’une maladie doivent l’emporter sur les risques de préjudice ou d’effets secondaires dus au vaccin. Le consensus médical et scientifique est que les risques de la vaccination sont faibles. Il est vrai que tout vaccin peut provoquer une réaction; toutefois, les effets secondaires sont généralement légers. Parmi les exemples d’effets secondaires légers, citons une faible fièvre ou une certaine douleur à l’endroit où l’injection a été effectuée. Dans de rares cas, les vaccins peuvent provoquer une réaction allergique grave ou des effets secondaires neurologiques, par exemple une crise épileptique. Cependant, les risques de contracter naturellement des maladies comme la rougeole ou la polio sont bien plus élevés, ces maladies pouvant être mortelles.

Inquiétudes quant à l’innocuité des premiers vaccins

La réticence à la vaccination n’est pas un phénomène nouveau. En fait, elle remonte au premier vaccin contre la variole, créé en 1796 par Edward Jenner. Contrairement à aujourd’hui, les premiers vaccins ne devaient pas subir des tests rigoureux en matière d’innocuité et d’efficacité. Les gens n’étaient, en conséquence, pas sûrs de leur caractère bénin et de leur capacité à prévenir les maladies transmissibles. (Certaines personnes se sont également opposées aux premiers vaccins pour des raisons religieuses, sur la base de croyances sur le caractère sacré du corps et sur l’importance du maintien de la « pureté ».)

Au 20e siècle, un certain nombre de catastrophes liées aux vaccins conduisent les populations à douter de leur caractère inoffensif. Il s’agit notamment d’un épisode tragique, survenu à Lübeck, en Allemagne, en 1933, au cours duquel 72 nourrissons sont morts d’un vaccin contre la tuberculose qui présentait des défauts de fabrication. Lors de l’incident de Cutter, en Californie, en 1954, plusieurs milliers d’enfants vaccinés et de personnes avec lesquelles ils avaient été en contact, au sein de la collectivité, sont infectés par la polio, à partir d’une version défectueuse du vaccin antipoliomyélitique de Jonas Salk. Deux cents personnes sont atteintes de symptômes paralytiques et dix décèdent. Ces deux affaires font la une des journaux dans le monde entier, sapant encore davantage la confiance du public vis‑à‑vis de l’innocuité des vaccins.

Vaccins et autisme?

À compter de la fin des années 1990, de nombreuses personnes s’inquiètent d’un lien supposé entre les vaccins et l’autisme. Cette peur naît d’un article, paru dans la revue Lancet, en 1998, sous la plume d’Andrew Wakefield et de ses co‑auteurs. Dans cet article, aujourd’hui discrédité, les auteurs allèguent que leurs recherches leur ont permis d’établir un lien entre le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) et l’apparition de symptômes de l’autisme chez les enfants. L’article ne mentionne toutefois pas l’existence de données probantes établissant que le ROR serait à l’origine de l’autisme. Cependant, Andrew Wakefield accorde plusieurs entrevues et publie des communiqués de presse dans lesquels il demande que le vaccin ne soit plus administré, tant que le sujet n’aura pas été creusé. En raison de ces déclarations et du tollé soulevé quant à la sécurité du public, l’article fait l’objet d’une attention toute particulière de la part des chercheurs et du grand public.

En 2010, l’article est retiré du Lancet pour des violations de l’éthique lors du recrutement de patients. En outre, des études ultérieures ne montrent aucun lien entre l’autisme et le vaccin ROR. Malgré cela, la couverture médiatique de la théorie d’Andrew Wakefield contribue à diffuser largement la croyance en l’existence d’une telle relation.

Culture d’influenceurs et perte de confiance vis‑à‑vis des médecins et de la science

En dépit de la réfutation de l’article d’Andrew Wakefield et de ses conclusions, il conserve son influence dans la culture antivaccination. Cela s’explique, en partie, par le fait que plusieurs célébrités, dont Jim Carrey, se sont prononcées en faveur de l’existence d’une telle corrélation entre le vaccin ROR et l’autisme. La montée de la culture des célébrités et des « influenceurs » a également mis en évidence une perte surprenante de confiance vis‑à‑vis des médecins. Certaines personnes réticentes à la vaccination doutent de leur expertise et de leur intégrité. Ces personnes s’interrogent sur les liens entre les médecins et les grandes entreprises pharmaceutiques. Elles reprochent également aux scientifiques et aux experts médicaux de manquer d’ouverture et de ne pas accepter des points de vue différents des leurs et les preuves qui les appuient. Certains accusent également les médecins et les gouvernements de dépasser leurs prérogatives, en limitant les droits et l’indépendance des parents.

Communication et confiance

Alors que les vaccins ont maintenant fait leurs preuves en tant que moyen sûr et efficace de prévenir les maladies transmissibles, il est difficile de communiquer cette notion aux populations de manière claire et convaincante. Pour que cela soit possible, un respect et une confiance mutuels entre les décideurs, les médecins et le public sont indispensables. Les gouvernements et les organisations de santé doivent également prendre acte des complexités de l’immunité collective et des compromis nécessaires à son obtention, et communiquer à ce sujet. Il leur incombe de favoriser une compréhension approfondie des enjeux en matière de responsabilités, mais également de droits liés à la citoyenneté.

Réticence à la vaccination et pandémie de COVID-19

Les facteurs susmentionnés ont une incidence sur l’adoption du vaccin et la réticence à la vaccination pendant la pandémie de COVID-19 (de 2020 à aujourd’hui). En décembre 2019, un nouveau type de coronavirus, le SRAS-CoV-2, apparaît en Chine. Le virus provoque un syndrome respiratoire aigu sévère qui est rapidement baptisé « maladie à coronavirus 19 » ou COVID-19. Au 15 novembre 2022, le virus a causé plus de 6,87 millions de décès dans le monde, dont plus de 51 447 au Canada.

En décembre 2020, soit environ un an après la déclaration des premiers cas du virus, le premier vaccin contre la COVID-19 est approuvé. En juillet 2021, environ 30 vaccins de ce type sont approuvés par au moins un organisme de réglementation national. Le développement de vaccins se poursuit au fur et à mesure des mutations du virus et, en septembre 2022, le premier vaccin bivalent (qui cible la souche virale originale et la variante Omicron) est approuvé au Canada.

Dans l’ensemble, l’adoption des vaccins contre la COVID-19 est élevée au Canada. En date du 3 mars 2023, plus de 80 % de la population a été entièrement vaccinée (c’est-à-dire qu’elle a reçu soit un vaccin à dose unique, soit les deux doses du vaccin à deux doses).

Pourtant, une proportion importante de Canadiens a retardé ou refusé la vaccination contre la COVID-19. Parmi eux, on compte certaines personnes qui ont pourtant accepté la vaccination contre la grippe et les maladies infantiles, comme la rougeole et la polio. La réticence est influencée par plusieurs facteurs, notamment la méfiance à l’égard des systèmes de soins de santé et de décideurs politiques en matière de vaccins. La vaccination généralisée et les mandats de vaccination sont perçus comme une violation des droits et libertés individuels. Certains soupçonnent même le gouvernement d’utiliser la pandémie pour étendre son influence et contrôler les citoyens. Cela pousse certaines personnes à croire à des théories du complot selon lesquelles le gouvernement insérerait des puces informatiques dans le corps des gens pendant la vaccination pour suivre leurs faits et gestes.

L’inquiétude concernant la sécurité et l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 constitue un autre facteur de réticence à la vaccination. Bien que le développement et le déploiement des vaccins COVID-19 aient été rapides, la mise au point des vaccins repose sur des années de recherche sur l’ARNm et sur un effort concerté des chercheurs, des gouvernements et des sociétés pharmaceutiques pendant la pandémie. Pourtant, certains Canadiens pensent que les réglementations et les procédures normales ont été contournées et que les vaccins contre la COVID-19 n’ont pas été rigoureusement testés. La sécurité de la technologie ARNm utilisée dans les vaccins COVID-19 de Pfizer et Moderna est également remise en question. En outre, les cas de réactions indésirables et d’effets secondaires graves sont largement rapportés et diffusés dans les médias sociaux.

Les préoccupations en matière de sécurité ont affecté l’adoption du vaccin chez les enfants et les jeunes, pour qui la contraction de la COVID-19 s’accompagne généralement des symptômes moins graves. Pour ces groupes, le rapport risque-bénéfice est moins clair. Certains parents canadiens décident donc que les effets secondaires des vaccins constituent un plus grand risque pour leurs enfants que le virus lui-même. En date du 26 février 2023, seuls 40,6 % des enfants de 5 à 11 ans sont entièrement vaccinés, alors qu’ils sont éligibles à la vaccination depuis près d’un an (le premier vaccin pour ce groupe d’âge est approuvé en novembre 2021). En revanche, l’adoption du vaccin est la plus élevée chez les Canadiens de 60 ans et plus, un groupe d’âge plus vulnérable à la COVID-19. En 26 février 2023, plus de 90 % des personnes de ce groupe d’âge sont entièrement vaccinées.

L’adoption du vaccin est plus faible chez les Canadiens noirs, les peuples autochtones et les nouveaux arrivants au Canada. Certains de ces groupes ont été victimes de discrimination au sein des systèmes de santé publique et de soins de santé, notamment dans les années d’après-guerre, marquées par des expériences médicales et de la ségrégation. (Voir aussi Ségrégation raciale des Noirs au Canada; Ségrégation raciale des peuples autochtones au Canada.) Ces expériences contribuent grandement à leur méfiance à l’égard du gouvernement, de la santé publique et des systèmes de soins de santé, y compris lorsqu’il est question des vaccins.

Enfin, la complaisance a joué un rôle dans la réticence à la vaccination. L’adoption des doses de rappel, par exemple, a été sensiblement plus lente que pour l’administration des premières doses du vaccin contre la COVID-19. Au fur et à mesure de la progression de la pandémie, la vaccination a considérablement réduit l’apparition de symptômes graves et le risque de décès au sein de la population en bonne santé; de plus, certaines mutations du virus semblent provoquer des symptômes moins débilitants. Tous ces facteurs ont ainsi mené à une certaine complaisance à l’égard de la COVID-19 chez de nombreux Canadiens.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom