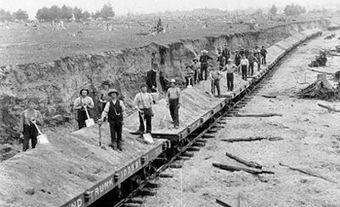

Les villes de ressources primaires sont des localités isolées bâties autour d’industries fondées sur des ressources naturelles et le transport. Elles incluent les villes minières, les villes axées sur les scieries, les centres ferroviaires et les villages de pêcheurs. On reconnaît depuis longtemps que la mise en valeur des ressources est un facteur clé pour l’établissement et la croissance des localités. Certains chercheurs affirment même que toute croissance urbaine au Canada dépend de la production de ressources naturelles. (Voir aussi Théorie des principales ressources.) Or, les villes de ressources primaires jouent un rôle majeur dans cette production. Comme elle dépend d’une seule industrie, l’économie des villes de ressources primaires est souvent instable.

Exemples de villes de ressources primaires au Canada

|

Ville |

Ressource |

|

Murdochville, Québec |

|

|

Black’s Harbour, Nouveau-Brunswick |

traitement du poisson |

Caractéristiques communes

Sous certains aspects, les villes canadiennes de ressources primaires ressemblent aux villes du même type dans le monde entier. Elles sont axées sur l’extraction ou la transformation de ressources comme le minerai, les produits forestiers et l’énergie hydroélectrique. La ville de ressources primaires est habituellement liée à une industrie ou une entreprise et elle n’a pas la pleine maîtrise de sa propre croissance économique. La base économique est entre les mains d’agents externes, entreprises ou gouvernements. Ce sont ces agents extérieurs qui décident de la nature et de l’étendue des activités d’extraction ou de transformation. Ils déterminent du même coup l’importance de la main-d’œuvre locale et le degré de prospérité ou de croissance de l’endroit.

La plupart des villes de ressources primaires ne peuvent bénéficier des retombées économiques à l’autre bout de la chaîne de production. Cela tient au fait que les matières premières sont habituellement expédiées pour transformation à l’extérieur, souvent hors du Canada. Les phases d’essor et de déclin de la ville sont à la merci des changements du marché international des ressources ou des décisions des gouvernements ou des sociétés. L’initiative locale y compte pour peu. Cette incertitude peut susciter des sentiments d’insécurité et d’instabilité chez les habitants. Dans les villes minières, où l’on sait que les ressources finiront par s’épuiser, ces sentiments sont exacerbés.

Les villes de ressources primaires se caractérisent aussi par leur nombre restreint d’occupations. La classe moyenne y est relativement faible. Elle comprend habituellement un petit groupe de gestionnaires, de marchands et de travailleurs professionnels. Leur carrière est liée à des entreprises ou entités situées à l’extérieur de la ville. Les travailleurs migrent souvent d’une ville de ressources primaires à l’autre, à la recherche d’emplois.

Plusieurs facteurs s’opposent à la mise sur pied d’une économie diversifiée qui créerait une main-d’œuvre plus variée. L’éloignement des grands marchés, les salaires relativement élevés versés par les industries primaires, ainsi que les coûts élevés de développement sont autant de facteurs qui entravent l’établissement d’industries secondaires. On note donc une nette prépondérance du nombre d’hommes par rapport au nombre de femmes dans les villes de ressources primaires, puisque celles-ci offrent moins de possibilités d’emplois pour les femmes.

Une autre conséquence est la faible taille de la plupart des villes de ressources primaires. Ces localités présentent donc bien des caractéristiques d’une petite ville, peu importe leur base économique.

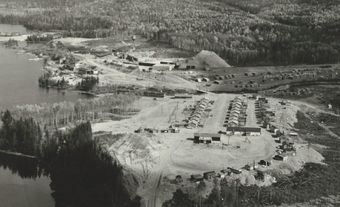

Une dernière caractéristique commune a trait à leur aspect extérieur. Il est vrai que les plus récentes villes de ressources primaires tendent à ressembler aux nouvelles banlieues des grandes villes. Toutefois, les plus anciennes sont généralement dominées par une mine ou par une usine ou scierie.

Caractéristiques distinctives

Les villes canadiennes de ressources primaires ont beaucoup en commun entre elles et avec leurs villes sœurs dans d’autres pays. Toutefois, elles présentent plusieurs caractéristiques distinctives, notamment l’origine de leur population.

Dans les provinces de l’Atlantique et au Québec, la population laborieuse est locale. Elle provient des localités avoisinantes de pêcheurs, de travailleurs forestiers et d’agriculteurs. Dans l’Ouest canadien et en Ontario, par contre, la main-d’œuvre et les gestionnaires des villes de ressources primaires viennent de populations éloignées de la localité ou de l’extérieur du pays. Les « nouvelles villes » créées dans des secteurs en grande partie inhabités n’ont aucun lien matériel ni culturel avec la région rurale environnante.

Une seconde caractéristique importante est liée au processus de prise de décisions touchant la création et le maintien de la localité. Certaines villes sont issues de décisions prises par une seule entreprise ou par un gouvernement. D’autres évoluent en fonction de décisions prises par plusieurs sociétés ou par des gens de la localité même.

Il en résulte deux genres de villes : les villes axées sur les services et l’approvisionnement (par exemple, Sudbury en Ontario) et les villes fermées (par exemple, Témiscaming au Québec). Les villes axées sur les services et l’approvisionnement sont parfois initialement des villes-champignons, car elles sont fondées ou prennent leur essor grâce à la soudaine rentabilité d’une marchandise ou d’une activité. Les villes fermées sont généralement de petites localités statiques largement tributaires des activités d’une seule industrie. Ceci dit, les villes de ressources primaires n’appartiennent pas nécessairement à l’une ou l’autre de ces catégories. Ainsi, au début du 20e siècle, Glace Bay, en Nouvelle-Écosse, était une ville-champignon, mais une société avait un monopole caractéristique des villes fermées sur l’industrie du charbon. Glace Bay a rapidement pris de l’expansion puisque ses onze houillères, propriété de la Dominion Coal Company, ont attiré des milliers de travailleurs, et notamment de nouveaux immigrants.

Planification urbaine

Le paysage urbain des villes de ressources primaires dépend des responsables de la planification et de la construction urbaines.

L’aménagement de ces villes reflète les différents concepts d’aménagement urbain et régional en cours au Canada selon les époques. Trois générations de villes de ressources primaires sont aménagées depuis la Confédération. La première génération (1867-1920) consiste en des villes aménagées par le secteur privé, comme Cobalt en Ontario. La deuxième génération (1920-1939) passe à un modèle global de construction de villes, ce qui a donné par exemple Kapuskasing en Ontario. Depuis 1945, les villes résultent d’une planification intégrée – c’est le cas notamment de Kitimat en Colombie-Britannique – qui a défini la troisième génération.

La construction des villes de ressources primaires a grandement évolué depuis la première génération, au 19e siècle. La modernisation de quelques-uns des plus grands centres de services et la conception de certaines des nouvelles villes illustrent ces progrès. Néanmoins, peu importe les concepts de planification modernisés, les problèmes de fond associés aux villes de secteur primaire perdurent.

Un grand nombre de ces villes ont une existence éphémère. Les perspectives d’activités et de croissance au-delà de leur fonction initiale se concrétisent rarement. Dans certains cas, la matière première s’épuise purement et simplement. Dans d’autres cas, les conditions du marché changent, ou une multinationale transfère ses activités dans un autre pays. Il s’ensuit alors la fermeture de mines ou d’usines, et la ville meurt (par exemple, Pine Point dans les Territoires du Nord-Ouest ou Schefferville au Québec). Des centaines de localités canadiennes ont connu ce sort. Parfois, les installations industrielles deviennent désuètes. Il reste que, dans tous les cas, l’avenir demeure incertain et la succession prévisible des hauts et des bas entrave les tentatives de développement ordonné et à long terme.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom