Les sciences économiques traitent de trois questions reliées entre elles : l'allocation des ressources utilisées pour la satisfaction des besoins humains, la répartition des revenus entre individus et groupes, et la détermination du niveau du revenu national et de l'emploi. Les économistes étudient ces questions soit sous l'angle microéconomique en analysant les comportements des agents individuels de l'économie nationale que sont les entreprises, les travailleurs et les consommateurs, soit sous l'angle macroéconomique en privilégiant les agrégats économiques que sont notamment l'investissement et la consommation, le niveau général des taux d'intérêt et des prix ainsi que l'emploi global et le chômage.

Recherche économique

La recherche économique consiste tout d'abord dans la formulation de théories destinées à expliquer des faits observables (comme les variations dans les exportations canadiennes de pâtes et papiers ou l'achat d'ordinateurs par le Canada) et dans la vérification de ces théories par la confrontation de leurs implications et de leurs prédictions avec les faits constatés. Ces théories et leurs vérifications peuvent adopter un langage formel et mathématique ou un langage non formel et non mathématique. La formulation et la vérification de ces deux types de théories ont tiré grand profit de la croissance d'une masse fiable de statistiques nationales à partir de la création, en 1918, du Bureau de la statistique du Dominion.

Depuis 50 ans, la recherche économique tend à reposer sur des modèles mathématiques et des tests statistiques de plus en plus sophistiqués, au grand désespoir de certains économistes qui affirment que leur science est ainsi portée à négliger ou à déformer les comportements humains et la complexité des institutions, qui se prêtent mal à ce genre d'analyse.

Modèles mathématiques

Les modèles mathématiques privilégient souvent le concept d'équilibre, qui suppose que les producteurs et les consommateurs poussent au maximum leurs revenus et leur utilité, compte tenu de leur richesse de départ et des prix du marché, et aboutissent logiquement par leurs transactions à un prix d'équilibre qui garantit les volumes produits et les achats de tous les agents concernés. Ces modèles permettent de comparer des équilibres successifs résultant du changement d'un paramètre particulier. Par exemple, un modèle mathématique de production dans l'industrie des plastiques permet de mesurer l'impact qu'a une hausse substantielle du prix du pétrole sur le niveau d'équilibre de la production, de l'emploi et de la consommation de pétrole de cette industrie, dans l'hypothèse où celle-ci cherche à minimiser ses coûts de production.

Les critiques de ce type d'analyse « statique » de l'équilibre lui reprochent de négliger la dynamique des ajustements qu'entraînent les changements d'un paramètre sur des variables telles que la découverte de ressources, les changements démographiques, l'innovation technologique, les initiatives et les investissements des dirigeants d'entreprise confrontés à l'incertitude future des marchés. Ces critiques lui reprochent aussi de ne pas prendre suffisamment en compte l'expansion à long terme de l'économie nationale ni les cycles économiques qui font fluctuer les variables macroéconomiques entre des pointes et des creux successifs.

Critiques des modèles mathématiques

Parmi ces critiques se trouvent les économistes postkeynésiens (voir Économie keynésienne ay Canada), qui soulignent l'analyse dynamique et le poids donné au facteur d'incertitude dans l'oeuvre de John Maynard Keynes, un économiste anglais dont l'ouvrage Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie (dont la version originale est parue en 1936) est à l'origine de la science macroéconomique moderne. D'autres critiques des modèles mathématiques de l'équilibre soulignent le rôle des facteurs politiques et institutionnels dans les affaires économiques en insistant souvent sur l'inégalité et la dépendance qui caractérisent, selon eux, les relations entre les personnes, les groupes et les nations dans les sociétés industrielles avancées.

De nombreuses écoles de pensée font partie de ce courant critique, citons par exemple, le marxisme, l'institutionnalisme, l'économie politique et l'économie radicale. Pendant de nombreuses années, les programmes de sciences économiques des universités canadiennes étaient liés à la science politique au sein de départements d'économie politique ou de sciences économiques et politique. Au grand dam de nombreux économistes de l'école institutionnelle, la plupart de ces départements conjoints se sont maintenant subdivisés en départements séparés.

Économétrie

L'économétrie est cette branche de la science économique qui s'occupe de vérifier statistiquement les théories économiques. Depuis trente ans, elle est une partie essentielle de l'analyse économique qui s'en sert pour évaluer des politiques économiques et des modèles théoriques alternatifs. Ces dernières années, elle fait l'objet de critiques qui lui reprochent principalement d'avoir pris la mauvaise habitude de présenter comme définitifs les résultats statistiques de données non soumises à vérification, alors qu'il s'agit, tout au plus, de résultats hypothétiques. C'est pourquoi apparaît une préoccupation sur l'état d'avancement des sciences économiques comme discipline vraiment rigoureuse sur le plan scientifique, étant donné que le caractère souvent inadéquat des tests statistiques ne permet pas de trancher entre théories concurrentes.

Les sciences économiques et les économistes du Canada sont en interaction constante avec les sciences économiques et les économistes d'Europe (notamment du Royaume-Uni), des États-Unis et d'ailleurs, de sorte qu'il n'est pas davantage possible de définir les sciences économiques « canadiennes » qu'il ne le serait de définir la chimie canadienne. Néanmoins, la pratique des sciences économiques au Canada subit très fortement l'influence des particularités démographiques et géographiques de ce pays immense et faiblement peuplé, qui est voisin d'un pays disposant d'une économie dix fois plus vaste que la sienne.

Économistes professionnels

Les économistes professionnels se spécialisent généralement dans un ou plusieurs champs de leur discipline. Au Canada, ils choisissent volontiers l'économie du commerce international et de l'investissement, l'économie des ressources ou celle des transports. Les économistes canadiens effectuent cependant des recherches importantes dans tous les champs de leur discipline, à savoir l'histoire économique, la croissance économique des pays du tiers monde, l’économie mathématique, l’organisation industrielle, l’économie du travail, la monnaie et l’activité bancaire, les finances publiques, l'économie régionale et urbaine ainsi que l'économétrie.

Jusque dans les années 1920, les écrits relatifs à l'économie canadienne viennent de la plume de dirigeants politiques, d'hommes d'affaires et de citoyens d'autres professions qui s'intéressent à certaines questions de politique publique comme, par exemple, les meilleures façons d'installer des colons sur les terres, les avantages relatifs du libre-échange et du protectionnisme, du contrôle de l'État sur la monnaie et les banques. Parmi les nombreux pionniers de la science économique au Canada, trois noms ressortent : Adam Shortt et W.A. Mackintosh, tous deux de l'Université Queen’s, et Harold Innis de l'Université de Toronto.

Adam Shortt, chargé de cours en économie politique à l'Université Queen’s, dirige plusieurs ouvrages composés de documents sur la monnaie, sur la finance et sur les problèmes constitutionnels du Canada. Il dirige l'étude remarquable en 23 volumes Canada and Its Provinces (1913-1917), qui contient une riche collection de données sur le développement et la politique économiques du Canada. W.A. Mackintosh dirige des ouvrages sur le peuplement de l'Ouest canadien et des statistiques historiques, mais il est surtout connu comme auteur de The Economic Background of Dominion-Provincial Relations (1939, trad. Le fondement économique des relations entre le Dominion et les Provinces), qui est une histoire économique classique du Canada depuis la Confédération, rédigée comme étude préparatoire aux travaux de la Commission Rowell-Sirois.

En 1930, Innis publie The Fur Trade in Canada : An Introduction to Canadian Economic History, une étude magistrale sur l'importance de la traite des fourrures de castor aux 17e et 19e siècles et son déclin dû à l'essor de l'occupation des terres. Des deux ouvrages suivants, The Cod Fisheries (1940) et Empire and Communications (1950) ainsi que ses nombreux essais en font l'historien le plus influent de l'économie canadienne. En effet, il met en lumière le rôle joué par les exportations de matières premières, telles que fourrures, poissons, bois d'oeuvre et blé, dans le développement économique, politique et social du Canada, et crée ainsi ce qu'on appelle depuis lors la théorie des principales ressources.

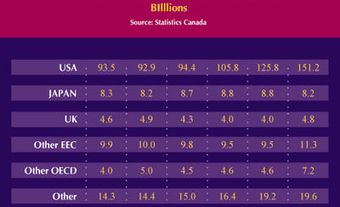

Commerce international et investissements

Le commerce international et les investissements sont depuis longtemps des domaines de recherche importants des économistes canadiens. Ils font l'objet de l'ouvrage classique Canada's Balance of International Indebtedness, 1900-1913 de Jacob Viner, un économiste montréalais, qui a enseigné à l'Université de Chicago et à l'Université Princeton. Harry G. Johnson, le plus grand économiste canadien en ce domaine, publie The Canadian Quandary (1977) et une série d'articles sur la théorie pure du commerce international, sur la balance des paiements et sur la politique économique du Canada en ce qui concerne le commerce international et les investissements.

Johnson, qui publie plus de 500 articles scientifiques et 19 livres entre 1947 et 1977, apporte également une contribution importante à la macroéconomie, particulièrement dans le domaine de l'économie monétaire intérieure et internationale. En se prononçant ouvertement pour le libre-échange et la libre circulation des investissements internationaux, Johnson s'est attiré les critiques des économistes nationalistes canadiens, parmi lesquels Abraham Rotstein et Mel Watkins de l'Université de Toronto, qui affirment que la dépendance économique du Canada à l'égard des États-Unis signifie aussi sa dépendance politique et culturelle et entraînera en fin de compte une baisse de son niveau de vie.

Recherche économique au Canada français

Au 20e siècle, la recherche en sciences économiques des Canadiens français se concentre à l'École des hautes études commerciales (HEC), fondée à Montréal en 1970, à l'Université de Montréal qui crée son École des sciences sociales en 1921, et à l'Université Laval, dont la Faculté des sciences sociales voit le jour en 1938. L'École des HEC lance sa revue L'Actualité économique; en 1925, soit dix ans avant la parution du premier numéro du Canadian Journal of Economics and Political Science en 1935 et quarante ans avant celle du Canadian Journal of Economics - Revue canadienne de science économique en 1968.

Parmi les principaux économistes canadiens-français de 1900 à 1945, citons le fonctionnaire Errol Bouchette et Édouard Montpetit des HEC, qui tous deux insistent dans leurs écrits sur l'importance, pour le Canada français, du développement des connaissances en sciences économiques et de la participation au monde des affaires; Henri Laureys des HEC, dont les textes portent sur les exportations canadiennes; et E. Minville, dont les écrits concernent les aspects sociaux du développement économique au Québec.

Parmi les publications importantes postérieures à 1945, mentionnons l'article « History of Industrial Development » (1953) de Maurice Lamontagne et Albert Faucher, qui expliquent le retard de l'industrialisation du Québec en termes géographiques et technologiques plutôt que par des différences culturelles. Albert Faucher reprend en détail cette analyse dans son livre Le Québec en Amérique au XIXe siècle (1973). Mentionnons encore l'étude classique d'André Raynaud, Croissance et structure économique de la province du Québec (1961) et les nombreuses publications de Roger Dehem sur la théorie économique.

On assiste depuis trente ans à une véritable explosion de la recherche économique au Canada sous l'effet de l'essor rapide des programmes de maîtrise et de doctorat et de la demande apparemment insatiable en provenance des secteurs public et privé.

Les titres de la Harold. A. Innis Memorial Lecture, qui est une conférence publique prononcée sur invitation par un économiste de renom devant l'Association canadienne d'économique et qui a lieu chaque printemps, donnent un aperçu de la grande variété de sujets abordés par les économistes canadiens. Son texte paraît dans le numéro de novembre de la Revue canadienne de science économique et contient habituellement une excellente bibliographie des publications canadiennes et étrangères sur le sujet traité.

Voici quelques-uns des sujets de ces conférences depuis 1985 : les relations entre les déficits du secteur public, les mouvements internationaux des capitaux et la croissance économique à moyen terme (Doug Purvis); l'importance croissante de la pensée économique keynésienne dans les années 1980 (Peter Howitt); l'impact exercé sur le revenu national par trois sortes de barrières au commerce international : droits de douane, quotas et limitations volontaires des exportations (Peter Neary); la politique macroéconomique de lutte contre l'inflation et la performance médiocre de l'économie canadienne des années 80 (Pierre Fortin); comparaison des croissances économiques de 100 pays dans le monde (James Brander); comment surmonter les erreurs des données économiques pour porter de bons jugements économiques (John Cragg); l'importance actuelle de la théorie de Harold Innis sur le changement interne dans la technologie des communications (Len Dudley).

Chômage et inflation

La raison de l'essor des sciences économiques comme champ de recherche depuis trente ans se trouve probablement dans le rôle de plus en plus important qu'elle joue dans l'élaboration des politiques publiques dans des domaines tels que la fiscalité, la sécurité du revenu, la croissance économique, le développement des ressources et les relations financières fédérale-provinciales. (Voir aussi Imposition au Canada.) Les questions du chômage et de l'inflation illustrent bien les interactions entre les sciences économiques et les politiques publiques.

Dans les années 1970, l'économie canadienne souffre de la stagflation, qui combine hausse du chômage et inflation avec un recul soutenu du taux de croissance de la production en termes réels et de la productivité. Ces deux problèmes suscitent au Canada une quantité remarquable de travaux théoriques et appliqués. L'aspect le plus déconcertant de la hausse du chômage et de l'inflation est leur synchronisme. Les économistes avaient l'habitude de voir dans le chômage et l'inflation deux maux alternatifs à éviter. Ils ont donc de la difficulté à expliquer l'aggravation simultanée de ces deux problèmes dans les années 1970 et à suggérer au gouvernement une politique capable de faire face à ce nouveau phénomène économique.

Jusqu'au milieu des années 1970, les économistes expriment la relation entre chômage et inflation par la « courbe de Phillips » qui décrit une corrélation négative, en ce sens que la hausse d'une des deux variables va de pair avec la baisse de l'autre et réciproquement. Au Canada, effectivement, les périodes de chômage élevé, comme dans les années 1930 et pendant la récession de 1958 à 1962, ont un taux d'inflation faible, alors que cette inflation augmente dans les années de prospérité, qui ont peu de chômage, comme entre 1947 et 1951 et à la fin des années 1960.

Les économistes canadiens consacrent alors une bonne partie de leur travail statistique à estimer les coefficients de la courbe de Phillips en vue de comprendre quel taux d'inflation permettrait de réduire de 1 p. 100 le taux de chômage. Une revue de leurs travaux sur cette courbe se trouve dans l'étude de S.F. Kaliski, La relation d'arbitrage entre l'inflation et le chômage : examen des tendances au Canada (1972); parmi les estimations en question dans les années 1960, la plus connue est celle de R.G. Bodkin et coll. dans Price Stability and High Employment : The Options for Canadian Economic Policy (1966).

Dans les années 1970, l'alternance simple que supposait la courbe de Phillips entre chômage et inflation ne tient plus. La situation généralement difficile qui prévaut dans les économies occidentales depuis 1973 exerce un effet marquant sur les politiques économiques en encourageant les gouvernements à s'aventurer dans des politiques innovatrices susceptibles de ramener leurs économies à des taux de croissance et d'emploi voisins de ceux des années 50 et 60.

L'économie canadienne connaît après 1973 une chute marquée de son produit national brut en termes réels. Les hausses des prix internationaux du pétrole en 1972-1973 et en 1979-1980 sont en bonne partie responsables de cette situation, tout comme les taux d'intérêt nominaux et réels élevés au Canada après 1977. Le taux annuel de chômage est supérieur à 7 % depuis 1976, avec une moyenne de 11,3 % de 1982 à 1985. Les investissements en capital du secteur privé chutent de 20 % environ entre 1981 et 1983. Six ans plus tard, en 1987, ils sont toujours inférieurs de 10 % à leur niveau de 1981.

Les économistes sont loin d'être d'accord dans leurs interprétations de ces nouvelles tendances. Les keynésiens expliquent l'inflation des années 70 par des événements institutionnels et démographiques particuliers, et en tout premier lieu les fortes hausses des prix du pétrole et d'autres marchandises en 1973-1974 et en 1979-1980. Ils soulignent les dangers d'une lutte contre cette inflation à l'aide d'une politique monétaire restrictive et d'une politique budgétaire qui déclencheraient des hausses inacceptables du taux de chômage.

La montée du chômage résulte, selon eux, d'une forte augmentation de la population active liée à l'entrée des générations du baby-boom sur le marché du travail et à un record historique dans l'accroissement de la participation des femmes dans la population active. C'est pourquoi certains keynésiens réclament du gouvernement fédéral des années 80 qu'il revienne à sa politique de contrôle des salaires et des prix des années 1975 à 1978, à laquelle ils attribuent le ralentissement de l'inflation déclenchée par le choc pétrolier de 1973-1974. La thèse keynésienne est exposée dans le livre de Clarence Barber et J. McCallum, Unemployment and Inflation : The Canadian Experience (1980).

L'explication que donne l'école monétariste du taux de chômage et de l'inflation est bien différente, ainsi qu'en témoigne le livre de Thomas J. Courchene, Money, Inflation, and the Bank of Canada (1976). Pour les monétaristes, l'inflation résulte de l'expansion excessive de la monnaie légale dont est responsable la Banque du Canada, qui devrait dès lors être chargée de lutter contre cette inflation en réduisant le taux de croissance de l'offre de monnaie. En 1975, Gerald Bouey, gouverneur de la Banque du Canada, annonce que celle-ci va adopter une politique dictée par les principes monétaristes de manière à réduire progressivement la croissance de l'offre de monnaie jusqu'à l'élimination de l'inflation.

C'est là chose plus facile à dire qu'à faire. Effectivement, pendant la décennie suivante, les taux d'inflation et de croissance de la circulation monétaire connaissent d'importantes fluctuations. Dans la seconde moitié des années 80 par contre, le nouveau gouverneur de la Banque du Canada, John Crow, applique des restrictions décisives qui font reculer le taux d'inflation jusqu'à un niveau moyen d'environ 1,6 % entre 1991 et 1996, l'un des plus faibles parmi les pays développés. David Laidler et Bill Robson analysent l'économie politique de cette période dans leur livre The Great Canadian Disinflation : The Economics and Politics of Monetary Policy in Canada, 1988-93. Les critiques de cette politique de la Banque, tels que l'économiste québécois Pierre Fortin, pensent que son coût en pertes de production et en perte d'emplois est trop lourd. Quoi qu'il en soit, la plupart des économistes tombent d'accord au milieu des années 90 pour dire qu'après avoir payé le coût d'une politique ramenant l'inflation à un taux jugé bas et stable, il ne serait pas sage de mener des politiques qui relanceraient le processus inflationniste.

Un des avantages du faible taux d'inflation sont les taux d'intérêt plus faibles. En effet, entre 1979 et 1990, le taux annuel moyen des bons du Trésor à 90 jours reste supérieur à 8 % avec une moyenne de 11,4 %. Au début du mois de mars 1997, ce même taux se situe autour de 3 %, bien au-dessous du 5,2 % du taux américain correspondant. Les taux peu élevés du début de l'année 1997 engendrent des prévisions optimistes pour la croissance et l'emploi en 1997 et 1998 avec l'espoir que le Canada réussira à réduire un taux de chômage qui reste alors encore supérieur à 9,5 %.

Croissance économique

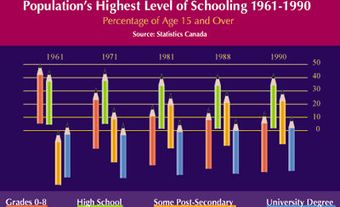

Le taux de croissance du produit national brut en termes réels était au Canada de 5,1 % entre 1950 et 1973, de 3,4 % entre 1973 et 1986 et de 2 % entre 1986 et 1996. Cette baisse, qu'on retrouve dans la plupart des pays développés, ravive l'intérêt pour les facteurs qui sont à la source de la croissance économique et des changements de la productivité à long terme. Dans les années 1960 et 1970, la théorie est portée à attribuer cette croissance à des facteurs « exogènes », c'est-à-dire non économiques, tels que les changements de la technologie. Dans les années 1990 émerge une école de pensée qui met l'accent sur des facteurs « endogènes » de la croissance et du changement tels que les décisions des entreprises d'investir et de prendre des risques et l'appui du public en faveur de l'éducation et de la recherche.

Un exposé facilement accessible de cette « nouvelle théorie de la croissance » se trouve dans un document rédigé pour le ministère de l'Industrie, « Innovation endogène et croissance : conséquences du point de vue Canadien », par Pierre Fortin et Elhanan Helpman, deux membres du Programme de la croissance et des politiques économiques de l'Institut canadien pour la recherche avancée. Un troisième membre de ce Programme, Peter Howitt, recommande fortement aux économistes d'abandonner le monde bien ordonné des modèles mathématiques de croissance équilibrée basés sur le paradigme de la maximisation pour chercher plutôt à modéliser les comportements des entreprises sur la base des règles et des procédures que celles-ci appliquent effectivement. Il exprime cette vision dans la communication qu'il adresse comme président au congrès de 1994 de l'Association canadienne d'économique sous le titre « S'ajuster au changement technologique ». Peter Drucker décrit la relation étroite existant entre la croissance endogène et une économie fondée sur la connaissance, dans laquelle l'éducation, la recherche et l'innovation jouent un rôle central dans le processus de croissance, et dans laquelle des équipes d'individus partageant et coordonnant des connaissance spécialisées sont l'âme de la firme moderne. L'ouvrage The Implications of Knowledge-Based Growth for Micro-Economic Policies, publié en 1996 sous la direction de Peter Howitt, contient plusieurs excellentes contributions sur ce thème.

Fiscalité et dépenses de l'État

Il y a un domaine sur lequel les monétaristes et les keynésiens sont en général sur la même longueur d'ondes, c'est celui de l'importance de politiques fiscales appropriées capables d'améliorer les performances de l'économie. L'approche économique privilégiant l'offre (l'« économie de l'offre »), rendue populaire notamment par le livre de George Gilder Wealth and Poverty (1981), insiste beaucoup sur le fait qu'une fiscalité lourde décourage la motivation du secteur privé alors qu'une baisse des impôts et des taxes stimule l'effort et la production.

Il en va de même pour les politiques de l'État qui garantissent la sécurité du revenu, comme par exemple les allocations de chômage et de bien-être social, dont l'excès de générosité peut produire l'effet pervers de décourager la volonté de travailler. C'est le cas courant des chèques de bien-être qui sont réduits d'un montant égal aux revenus gagnés : un impôt de 100 % qui frappe l'effort productif n'incite pas du tout les familles vivant d'allocations du bien-être social à travailler, même à temps partiel (voir État-providence).

Dans le Canada des années 80, aussi bien le gouvernement fédéral que ceux des provinces cherchent à se servir de la réforme fiscale pour mieux encourager les emplois productifs. En 1976, une étude du Conseil économique du Canada, People and Jobs, prône une meilleure coordination entre les politiques fiscales et les politiques de transfert avec comme objectif un niveau élevé d'emploi. En 1984, le gouvernement du Québec publie un livre blanc sur l'impôt des personnes et le système des transferts dans le but d'accroître la motivation au travail tout en protégeant les personnes inaptes au travail. Alors pourtant que les simulations produites par ce livre blanc montrent que la réduction du poids fiscal entraîne des hausses impressionnantes dans l'emploi, les investissements et la production, ses recommandations sont restées lettre morte.

En juin 1987, le ministre des finances Michael Wilson dépose un livre blanc sur la réforme fiscale en vue de simplifier le système fiscal et de le rendre plus équitable en abolissant beaucoup d'exemptions et de déductions autorisées jusque là sur les revenus des personnes et des entreprises, tout en réduisant en même temps les taux d'imposition de manière à stimuler l'activité économique; l'assiette fiscale globale devait cependant rester la même, ce qui signifie que les réformes proposées auraient un effet zéro sur le revenu national.

De telles réformes posent un problème politique. En effet, même si l'abolition de certaines exemptions semble équitable en théorie, les entreprises pour lesquelles sa mise en application provoquerait des pertes réelles en capital crieraient au meurtre. De toutes les modifications fiscales proposées par M. Wilson, la plus controversée remplace la taxe sur les produits manufacturés (TPM) par une taxe fédérale sur la valeur ajoutée, la taxe sur les produits et services (TPS), qui entre en vigueur en 1991. Le ministre invoque la théorie économique à l'appui de ce changement en affirmant que la TPM reposait sur une base trop étroite qui entraînait de nombreuses distorsions économiques que ferait disparaître la TPS. Beaucoup de Canadiens, qui voient cependant la TPS apparaître visiblement sur leurs coupons de caisse des magasins de détail, concentrent sur elle leur frustration devant l'amputation fiscale croissante de leur revenu au profit d'un État qui, leur semble-t-il, ne prêche pas d'exemple en leur imposant des restrictions.

Il y a longtemps que les économistes étudient l'incidence de la fiscalité pour savoir quels sont ceux qu'elle touche réellement et si les familles à revenus élevés paient une tranche plus grande de leur revenu en impôt. Les travaux récents de W.I. Gillespie, A. Vermaeten et F. Vermaeten montrent que la charge fiscale globale est passée de 27 % du revenu en 1951 à 34 % en 1969 et à 37 %en 1988. Cette année-là, les familles qui ont un revenu qui se situe entre 10 000 et 16 000 $ en rétrocèdent environ 30 % en impôt, contre 38 % pour les familles dont le revenu est de 38 000 à 47 000 $ et 43 % pour celles qui gagnent plus de 175 000 $. Le degré de progressivité du système fiscal ne change guère entre 1951 et 1988 malgré une légère baisse du taux pour les 10 % de familles les plus pauvres et les 2 % les plus riches. Ce type d'analyse économique positive débouche naturellement sur un débat de nature normative : le système fiscal doit-il être plus (ou moins) progressif? Faut-il réduire dans leur ensemble les taux d'imposition et de dépenses? Ces questions se trouvent au centre des campagnes électorales fédérales et provinciales des années 1990.

Le Canada est un pays fédéral, et l'étude économique du fédéralisme est depuis longtemps une spécialité des économistes canadiens. Le résultat très serré du référendum du Québec (1995) montre l'urgence de trouver le moyen de répartir les pouvoirs de dépense et de taxation entre les différents ordres de gouvernement. Dans son étude de 1994, Social Canada in the Millenium : Reform Imperatives and restructuring Principles, Tom Courchene explore un certain nombre de changements qui, s'ils étaient apportés à la fédération canadienne, pourraient, selon lui, réduire à la fois les frictions politiques et les distorsions économiques. La politique de notre fédération en fera, dans les prochaines années, un sujet brûlant pour les économistes et autres spécialistes.

La croissance des dépenses gouvernementales au Canada est un problème économique et politique central depuis 1985. Les gouvernements fédéral et provinciaux accumulent des déficits budgétaires tels que le rapport entre la dette et le PIB au début des années 90 au Canada est l'un des plus élevés parmi les pays riches. Au moins une province, la Saskatchewan, frôle alors la banqueroute. C'est pourquoi, la politique fiscale du Canada des années 90 a comme priorité l'élimination du déficit budgétaire et la réduction du ratio dette/PIB. Plusieurs provinces, avec à leur tête l'Alberta et la Saskatchewan, appliquent de sévères coupures budgétaires, qui débouchent au milieu de cette décennie sur des surplus chez plusieurs d'entre elles. En 1995, l'Ontario se lance dans un programme ambitieux de coupures dans les dépenses et dans les impôts dans le but de stimuler la croissance et d'éliminer son déficit. Le gouvernement fédéral de Jean Chrétien effectue quant à lui des coupures dans ses dépenses et dans ses transferts aux provinces, et réussit ainsi en 1997 à ramener son déficit annuel à moins de 2 % du PIB. Les adversaires des coupures dans les dépenses estiment que le Canada abandonne ses citoyens les plus démunis et compromet l'avenir de nos systèmes de santé et d'éducation, qui sont deux de nos fleurons. Les partisans des coupures affirment au contraire que les gouvernements n'ont d'autre choix que de réduire le coût de la dette avant d'en perdre le contrôle. Voilà de quoi alimenter dans les prochaines années les recherches des économistes et autres spécialistes.

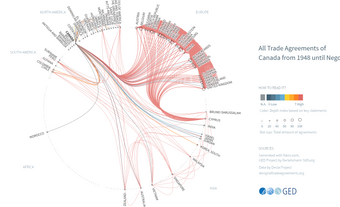

Commerce international

Le débat des années 80 sur le libre-échange avec les États-Unis est un bon exemple de la manière dont les politiques publiques mélangent les questions économiques et politiques. La faible croissance et le fort chômage de cette décennie semblent renforcer la thèse favorable à la libéralisation du commerce avec les États-Unis, mais augmente aussi la crainte de voir ainsi s'aggraver les pertes d'emploi et de revenu pendant la période de transition vers un libre-échange accru. Les partisans de ce dernier, et parmi eux la Commission Macdonald dont le rapport paraît en 1985, y voient un premier pas nécessaire pour que notre économie retrouve des taux d'accroissement supérieurs de production, de productivité et de revenus réels (voir Commission royale d’enquête sur l’union économique et les perspectives de développement du Canada). Les opposants au libre-échange affirment qu'avec un taux de chômage dépassant les 10 % au début des années 1980, le Canada ne peut guère se permettre le surplus de chômage qu'ils anticipent comme conséquence de l'accord de libre-échange (ou ALE) avec les États-Unis.

Dix ans après la signature de l'ALE en 1987, des frictions subsistent entre les deux pays, et les mécanismes de résolution paraissent souvent lourds et lents. Ces problèmes font l'objet du livre de T.M. Boddez et M. J. Trebilcock Unfinished Business : Reforming Trade Remedy Laws in North America, paru en 1993. Pourtant, la plupart des économistes du Canada diraient que cet accord est un succès, comme le fait Richard Lipsey en 1995 dans un article intitulé « The Case for the FTA and NAFTA ». En dollars courants et pour la période de 1991 à 1996, les exportations vers les États-Unis augmentent de 104 % et ceux vers d'autres pays, de 45 %. Au cours de cette même période de 5 ans, la consommation des personnes et les investissements réels augmentent très lentement au Canada, ce qui signifie que les exportations empêchent la récession du début des années 90 de s'aggraver sérieusement. Avec l'inclusion du Mexique dans l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), les entreprises canadiennes cherchent à étendre leurs marchés vers l'Amérique du Sud, l'Asie et l'Europe en plus des États-Unis et du Mexique.

Tendances futures

Le futur contexte économique de pays industriels avancés tels que le Canada verra presque certainement s'accroître le degré de compétition et l'importance des échanges technologiques à l'échelle internationale. Étant un pays relativement petit en termes économiques, le Canada a besoin de concevoir des politiques économiques qui lui permettent de retirer le maximum d'avantages de la concurrence internationale et des percées technologiques, tout en conservant les institutions sociales, politiques, culturelles et régionales qu'il juge vitales pour son identité. Les opportunités tout comme les dangers que recèle l'économie mondiale représentent un vrai défi pour l'élaboration des politiques du Canada.

La complexité de l'économie mondiale actuelle fait de la science économique une discipline à la fois excitante et difficile. Les turbulences de ces trente dernières années suscitent de nombreuses recherches économiques de qualité tout en enseignant aussi aux économistes la vertu d'humilité. Comme le dit Harold Innis, tout économiste qui expose un problème ainsi que la solution à ce problème avec une parfaite clarté est certain de se tromper.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom

_IMO_9785756,_Maasmond_pic.jpg)