Le fédéralisme est un système politique. Dans celui-ci, les pouvoirs du gouvernement sont partagés entre le niveau fédéral et le niveau des États ou des provinces. Le gouvernement fédéral (central) est responsable de l’ensemble du pays. Chaque gouvernement provincial est responsable de sa population et de sa région. Dans une véritable fédération, les plus petits États ne sont pas souverains. Ils ne peuvent donc faire légalement sécession. Le fédéralisme canadien a oscillé, au fil du temps, entre une centralisation et une décentralisation des pouvoirs. Les deux paliers de gouvernement tirent leurs pouvoirs de la Constitution écrite du Canada. Le document contient, toutefois, certains éléments incompatibles avec une approche stricte du fédéralisme.

Création d’une union fédérale

La Constitution des États‑Unis (1787) est le premier exemple d’une constitution fédérale moderne. Une union fédérale des colonies anglaises de l’Amérique du Nord britannique est envisagée dès le début du 19e siècle. Le processus, toutefois, ne s’enclenche réellement qu’à compter de 1857. Des négociations entre la Province du Canada, le Nouveau‑Brunswick et la Nouvelle‑Écosse ont lieu lors de la Conférence de Charlottetown et de la Conférence de Québec, en 1864. Ces discussions conduisent le Parlement britannique à adopter l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (AANB) (appelé aujourd’hui Loi constitutionnelle de 1867). Celle-ci prévoit la réunion des trois colonies en un unique État fédéral, en date du 1er juillet 1867.

La Confédération marque le début du fédéralisme canadien. Cette union jette les bases de la croissance économique, de l’expansion territoriale et de la défense nationale. Cependant, de nombreuses personnes préfèrent le maintien en place des gouvernements et des frontières existants. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela. Au Québec, les Canadiens français sont largement majoritaires et ne souhaitent pas remettre l’ensemble des pouvoirs entre les mains d’un gouvernement central au sein duquel ils seraient minoritaires. Il existe, par ailleurs, un fort sentiment d’appartenance en Nouvelle‑Écosse et au Nouveau‑Brunswick. Pour beaucoup, le fédéralisme s’avère donc un compromis.

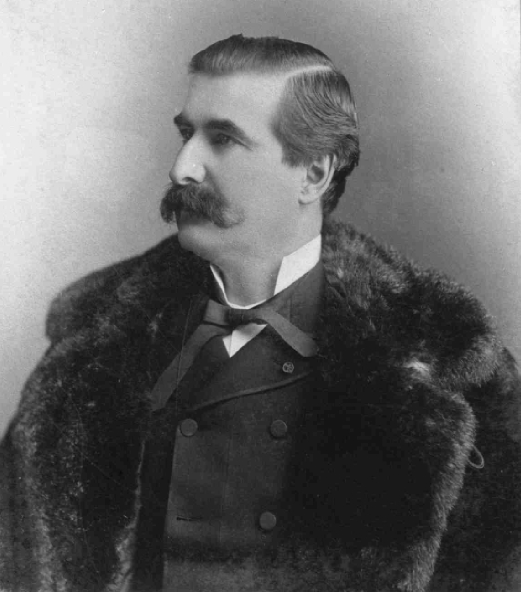

Le premier ministre du Canada, sir John A. Macdonald, n’est pas particulièrement partisan du fédéralisme. Il aurait préféré un État unitaire. Selon ce cadre, les pouvoirs des provinces procéderaient d’un gouvernement central auquel elles seraient subordonnées. La guerre de Sécession, se déroulant aux États‑Unis à cette époque, qui voit les États du Sud faire sécession et sortir de l’union fédérale. La situation américaine alimente la crainte que l’attribution de pouvoirs trop importants aux provinces ne débouche sur l’instabilité du pays. Toutes ces raisons conduisent à l’inclusion, dans la Constitution canadienne, de plusieurs caractéristiques incompatibles avec une approche stricte du fédéralisme.

Pouvoirs unitaires inutilisés

Le lieutenant‑gouverneur de chaque province est nommé par le gouvernement fédéral. Le lieutenant-gouverneur peut empêcher l’entrée en vigueur de lois provinciales, tant que le gouvernement central ne l’a pas approuvé. Le gouvernement central peut également invalider toute loi provinciale dans l’année suivant son vote. (Voir Désaveu.) Le Parlement du Canada est autorisé à adopter des lois en matière d’éducation, applicables au sein d’une province, en vue de protéger les droits des minorités religieuses. Il peut aussi statuer que les « actions entreprises » par une province relèvent de sa compétence, et ce, en dépit du partage des pouvoirs habituel.

En raison de ces caractéristiques unitaires, on a qualifié la Loi constitutionnelle de 1867 de « quasi fédérale ». Cependant, ces pouvoirs ne sont que très rarement utilisés de nos jours.

Conceptions divergentes

Au fil du temps, les politiciens vont formuler des versions différentes du fédéralisme canadien. Ces divergences d’opinions sont plus marquées au Canada que dans la plupart des autres États fédéraux. Elles sont aussi plus durables. En effet, aucun consensus n’a jamais été atteint concernant les relations qui devraient exister entre les deux paliers de gouvernement. En général, les politiciens tendent à adopter des points de vue différents, selon qu’ils relèvent de l’échelon fédéral ou provincial.

La conception « quasi fédérale » de John A. Macdonald est intimement associée au Parti conservateur jusqu’au début du 20e siècle. À cette époque, les rédacteurs de l’AANB n’exercent plus d’influence réelle au sein du Parti. Depuis, le « quasi‑fédéralisme » n’a que peu d’appui au pays.

Il n’en demeure pas moins qu’une vision centralisatrice du fédéralisme, mettant en avant l’importance d’un gouvernement fédéral fort et actif, continue de recueillir un fort soutien au Canada. En général, les centralisateurs modernes évitent cependant de préconiser le recours aux pouvoirs « quasi fédéraux » de désaveu et de réserve. Ils plaident plutôt pour une interprétation plus large des pouvoirs du Parlement fédéral. Selon eux, le gouvernement central devrait être en mesure de mettre en place des politiques, dans ses domaines de compétence, sans consulter les provinces, de recevoir la plus grande partie des recettes fiscales et d’accorder des subventions conditionnelles aux provinces, même dans des domaines ne relevant pas de sa compétence.

Pouvoir central et pouvoir provincial

Les rédacteurs de l’AANB veulent que le gouvernement fédéral soit plus puissant que les gouvernements provinciaux. Pourtant, au fil du temps, les provinces sont devenues de plus en plus influentes. Cette évolution est en partie due à l’importance croissante des domaines relevant de la compétence provinciale (comme les programmes sociaux et les ressources naturelles). Une série de décisions de justice a également fait pencher la balance en faveur des provinces. (Voir Comité judiciaire du Conseil privé.)

Dans un rapport de 1940, la Commission royale d’enquête sur les relations fédérales‑provinciales (Commission Rowell‑Sirois) exprime plutôt une vision centralisatrice du fédéralisme. Depuis lors, le Parti libéral du Canada a défendu une telle conception du modèle fédéraliste canadien. Au Nouveau Parti démocratique, la tendance est également à l’adoption de positions centralisatrices. Parmi les politiciens et les théoriciens de la politique ayant avancé une conception centralisatrice du fédéralisme canadien, on trouve des noms comme ceux de Louis St‑Laurent, Francis Reginald Scott, Eugene Forsey, David Lewis, Bora Laskin et Pierre Trudeau.

Dès le départ, la vision de sir John A. Macdonald des provinces subordonnées au gouvernement fédéral soulève la controverse. Au début des années 1880, un juge du Québec, Thomas‑Jean‑Jacques Loranger, écrit que le gouvernement central a été créé par les gouvernements provinciaux. De ce fait, tout accroissement de ses pouvoirs et toute modification de la Constitution ne sauraient être mis en œuvre en l’absence du consentement unanime des provinces. Depuis lors, on appelle ce point de vue juridique la théorie du pacte fédératif. Il est notamment exprimé lors de la conférence interprovinciale de 1887.

Une argumentation similaire est également mise en avant par certains premiers ministres, lors des pourparlers de 1980 ‑ 1981 sur le rapatriement de la constitution. Après 1939, le Parti progressiste‑conservateur fédéral, à l’instar de l’ensemble des partis provinciaux québécois, fait de l’autonomie provinciale un enjeu important. Le Parti réformiste du Canada adopte lui aussi cette position. Les partisans de la décentralisation estiment que les fonctions du gouvernement central devraient être limitées à celles que les gouvernements provinciaux ne peuvent assumer par eux‑mêmes, et que les recettes fiscales d’Ottawa devraient être limitées. Ils soutiennent également que le gouvernement central devrait consulter les provinces avant de lancer des politiques importantes. (Le rapport de la Commission royale d’enquête sur les problèmes constitutionnels du Québec de 1956 et celui de la Commission de l’unité canadienne de 1979 contiennent, à cet égard, des recommandations en faveur de la décentralisation.)

Lutte indécise

Dans la pratique, le fédéralisme canadien oscille au fil du temps entre la centralisation et la décentralisation des pouvoirs en fonction de différents facteurs politiques, économiques et sociaux. Après la Confédération, le désir de sir John A. Macdonald pour un régime fortement centralisé prévaut pendant quelques années. Toutefois, dans les années 1880, les provinces sont aussi puissantes, sinon davantage, que les États américains. La maîtrise exercée par les provinces sur les ressources naturelles conduit à des économies provinciales largement autonomes. Ce phénomène se manifeste plus particulièrement après 1930, lorsque l’Alberta et la Saskatchewan prennent le contrôle de leurs ressources. Le rôle essentiel de l’industrie manufacturière en Ontario octroie au gouvernement provincial une importance et une influence déterminantes.

La détérioration des relations entre les francophones et anglophones sape les efforts du Parti conservateur de John A. Macdonald. Elle accentue aussi la tendance décentralisatrice du Québec. La centralisation renaît toutefois de ses cendres à l’occasion de la Première Guerre mondiale et dans l’immédiat après‑guerre. Le gouvernement fédéral collecte un impôt sur le revenu pour la première fois en 1917. Il impose également la conscription et exerce une mainmise sans précédent sur l’économie.

Après 1921, ces actions s’inversent largement. La Grande Dépression démontre que le gouvernement fédéral ne dispose pas des moyens de faire face efficacement à une grave crise économique. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement canadien s’efforce de pérenniser les mesures centralisatrices qu’il prend, afin d’éviter un retour de la décentralisation, tel que celui que le pays avait connu après la Première Guerre mondiale. De 1941 à 1954, il s’approprie, par exemple, le monopole de l’impôt sur le revenu des particuliers. Des amendements constitutionnels permettent au Parlement de créer le système d’assurance‑chômage et un régime universel de pensions, ces programmes étant financés par un fonds spécial, respectivement, en 1940 et en 1951.

À cette époque, le Comité judiciaire du Conseil privé fait une lecture de l’AANB comme favorisant l’autonomie des provinces. Toutefois, cette situation prend fin en 1949, lorsque la Cour suprême du Canada devient la plus haute instance juridique au pays. Dans la période de l’après‑guerre, de nombreuses subventions sont accordées aux provinces pour encourager les dépenses en santé et dans le domaine de l’aide sociale. De telles subventions émanant du gouvernement fédéral sont également octroyées directement à des universités.

Bascule du pouvoir vers les provinces

Après 1960, il devient évident que l’équilibre des pouvoirs s’est déplacé en faveur des provinces. Au Québec, le gouvernement de Jean Lesage est actif et dynamique, et s’oppose fermement à la centralisation. Parmi les autres facteurs ayant contribué à ce retour de balancier en faveur de la décentralisation, on note l’importance grandissante que prennent les ressources naturelles, le déclin de la vieille élite financière montréalaise (voir Thèse laurentienne), l’intégration économique entre le Canada et les États‑Unis, ainsi que l’arrivée d’un système des partis plus concurrentiel au niveau national après 1957.

Entre 1960 et 1980, on assiste à une forte augmentation de la part provinciale des recettes fiscales et des dépenses publiques. Le gouvernement fédéral substitue aux subventions directes aux universités des financements destinés aux provinces. Le Québec se retire de certains programmes de subventions et reçoit, en retour, des subventions inconditionnelles. La province lance également son propre régime de retraite contributif. (Voir Régime des rentes du Québec.) Le gouvernement fédéral met alors en place un tel système pour la population des autres provinces.

Les rencontres entre le premier ministre canadien et les premiers ministres provinciaux deviennent plus fréquentes. (Voir Conférences des premiers ministres.) On décrit ce phénomène comme relevant du « fédéralisme exécutif ». Les provinces commencent à jouer un rôle beaucoup plus énergique dans leurs économies. Elles contestent également le droit du gouvernement fédéral à élaborer des politiques économiques sans leur consentement. Les provinces, et plus particulièrement le Québec, accroissent aussi leur rôle en matière de relations internationales, nouant des liens plus étroits avec des gouvernements étrangers. Après 1972, l’augmentation spectaculaire des revenus pétroliers et gaziers de l’Alberta met à rude épreuve le système fédéral. Elle jette aussi un froid dans les relations entre le gouvernement provincial et son homologue à Ottawa. Le succès, sur la scène politique québécoise, du Parti québécois, un nouveau parti séparatiste de premier plan, donne à penser que la survie du fédéralisme canadien ne saurait être tenue pour acquise.

Rapatriement de la Constitution

Partout dans le monde, les changements en matière de pouvoirs économiques et politiques se matérialisent généralement dans des évolutions constitutionnelles officielles. Au Canada, la tendance à la décentralisation naît en 1960. Peu de temps après, des demandes d’officialisation d’un transfert de certains pouvoirs vers les provinces se font de plus en plus fréquentes au Québec.

À cette époque, presque toutes les autres provinces ne souhaitent pas particulièrement modifier la constitution. Dans ce contexte, l’idée que seul le Québec obtiendrait des pouvoirs additionnels et aurait donc un « statut spécial » prévaut. Après 1972, l’augmentation des revenus tirés des ressources naturelles conduit certaines des provinces à exiger plus de pouvoirs, dans le cadre d’une constitution modifiée. À ce moment‑là, c’est l’Alberta qui se montre la plus virulente dans ce domaine.

En réponse à ces pressions, le gouvernement fédéral tient, entre 1968 et 1981, plusieurs conférences avec les provinces sur les changements constitutionnels. Il donne son accord pour qu’on y négocie un nouveau partage des pouvoirs. Il insiste toutefois pour que ces discussions portent également sur l’introduction d’une charte des droits et sur la restructuration des institutions nationales.

L’absence de toute formule de modification dans la Loi constitutionnelle de 1867 constitue également un problème connexe dans le cadre de ces négociations. En effet, la Constitution ne prévoit pas de critères devant être satisfaits pour pouvoir légalement la modifier. Lors de différentes négociations, Ottawa et les provinces tentent de se mettre d’accord sur une telle formule d’amendement constitutionnel, indispensable pour « rapatrier » la Constitution (la ramener au Canada depuis la Grande-Bretagne) — un sujet dont on discutait déjà en 1927.

En 1980, le gouvernement de Pierre Trudeau tente de rapatrier la Constitution. Il propose une formule de modification qui nécessiterait l’appui de l’Ontario, du Québec, de deux provinces de l’Ouest et de deux provinces de l’Atlantique pour entériner tout futur changement. Sa proposition prévoit également d’enchâsser une Charte canadienne des droits et libertés dans la Constitution.

Cette idée survient après l’échec des discussions sur un nouveau partage des pouvoirs. Toutefois, huit gouvernements provinciaux (la bande des huit) s’opposent à ce projet. La Cour suprême, quant à elle, le juge légal, mais contraire à la Constitution. (Voir Résolution d’amendement de la Constitution [1981].) À la suite de nouvelles discussions, des conditions à l’application de la Charte des droits sont introduites. Une nouvelle formule d’amendement est aussi ajoutée. Elle prévoit l’appui nécessaire de sept provinces représentant au moins la moitié de la population canadienne (la règle du 7/50). La nouvelle formule permet toutefois aux provinces qui le souhaitent d’être exemptées de l’application des modifications réduisant leurs pouvoirs.

À l’exception du Québec, toutes les provinces acceptent ce compromis. Il entre en vigueur lors du rapatriement officiel de la Constitution, le 17 avril 1982. Le Québec estime, de son côté, que les concessions fédérales ne sont pas suffisantes. Il s’oppose à l’ajout de droits linguistiques en faveur des Québécois anglophones. La Cour suprême jugera que le consentement du Québec n’était pas requis pour amender et rapatrier la Constitution. En dépit de ce jugement, de nouvelles tentatives pour tenter d’obtenir la signature du Québec reprennent en 1986.

Accords du lac Meech et de Charlottetown

Ces efforts mènent à une entente conclue entre les 11 premiers ministres dans le cadre de l’Accord du lac Meech d’avril 1987. Dans le cadre de cette entente, le Québec serait reconnu comme une « société distincte ». Elle permettrait aussi aux provinces d’aider à choisir les sénateurs et les juges de la Cour suprême du Canada, et de restreindre le pouvoir fédéral de dépenser dans les domaines relevant de la compétence des provinces. Elle prévoyait enfin la reconnaissance des pouvoirs provinciaux en matière d’immigration et de légères modifications à la formule d’amendement. (Voir aussi Accord du lac Meech : document.) Cependant, un nombre croissant de groupes d’intérêts, des Autochtones et le premier ministre de Terre‑Neuve Clyde Wells s’opposent fermement à l’entente. Cela porte un coup fatal à cette entente en juin 1990. (Voir La mort de l’Accord du lac Meech.)

Un deuxième cycle de discussions entre les premiers ministres et le gouvernement fédéral débouche sur une nouvelle entente, l’Accord de Charlottetown. Celui-ci subit toutefois une défaite cinglante lors d’un référendum national en 1992. (Voir aussi Accord de Charlottetown : document.) Après ces deux échecs, de nombreux forums publics et plusieurs commissions tentent de favoriser l’obtention d’un plus grand consensus au sein de la population canadienne; toutefois, ces différentes initiatives mettent plutôt en lumière des divisions encore plus importantes.

Le mouvement séparatiste québécois semble sur le recul après l’échec du référendum de 1980. Toutefois, il retrouve des couleurs après les échecs des accords du lac Meech et de Charlottetown. À cette époque, c’est le Bloc québécois qui promeut cette cause au Parlement à Ottawa. Le gouvernement conservateur de Brian Mulroney a alors réussi à calmer brièvement les protestations des provinces de l’Ouest. Toutefois, l’introduction de la taxe sur les produits et les services (TPS) suscite une nouvelle opposition virulente, qui va se concrétiser dans la création du Parti réformiste.

Le Parti libéral fédéraliste remporte une solide majorité lors des élections de 1993. Il doit cependant faire face à deux puissants partis d’opposition à la Chambre des communes. En effet, le Bloc québécois et le Parti réformiste ont tous deux des opinions diamétralement opposées sur le fédéralisme canadien. Après 1993, le gouvernement libéral de Jean Chrétien s’abstient de revenir aux politiques centralisatrices qui prévalaient à l’époque de Pierre Trudeau. (Certaines d’entre elles n’auraient d’ailleurs plus été possibles en vertu de l’ALENA.) Il choisit plutôt de réduire le déficit fédéral, en diminuant les dépenses sur les programmes sociaux. Il transfère également certaines fonctions fédérales aux provinces ou au secteur privé.

Conclusion

Le rapatriement de la Constitution et deux autres cycles de négociations n’ont pas permis au Canada de se prononcer plus clairement sur la façon dont le fédéralisme devrait évoluer. Un deuxième référendum québécois sur la souveraineté révèle, en 1995, un mécontentement généralisé, dans la province, vis‑à‑vis du fédéralisme.

Les partisans d’une plus grande autonomie provinciale mettent l’accent sur la diversité des intérêts de toutes les provinces. Ils soutiennent que la répartition des pouvoirs entre les deux paliers de gouvernement doit s’inscrire en cohérence avec ce qu’ils considèrent comme des réalités socioéconomiques. Selon eux, une telle évolution déboucherait sur un système politique plus stable à la légitimité renforcée.

De l’autre côté, ceux qui se prononcent pour un maintien, voire pour une extension, des pouvoirs fédéraux estiment que la décentralisation est plus la cause que le résultat des diversités interprovinciales. Ils prétendent que la décentralisation ignore les nombreux intérêts communs de l’ensemble de la population canadienne. Ils croient en effet que ces intérêts sont susceptibles d’être gérés plus efficacement par un gouvernement central fort. Ils estiment également qu’une décentralisation excessive affaiblirait l’économie du Canada et son influence internationale.

Il est peu probable que ces divergences d’opinions soient résolues dans un avenir proche.

Voir aussi Constitution du Canada; Histoire constitutionnelle; Droit constitutionnel; Monarchie constitutionnelle; Paix, ordre et bon gouvernement; Statut de Westminster; Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 : document; Renvoi sur le rapatriement; Rapatriement de la Constitution; Loi constitutionnelle de 1982; Loi constitutionnelle de 1982 : document.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur X

Partager sur X Partager par Email

Partager par Email Partager sur Google Classroom

Partager sur Google Classroom