Article

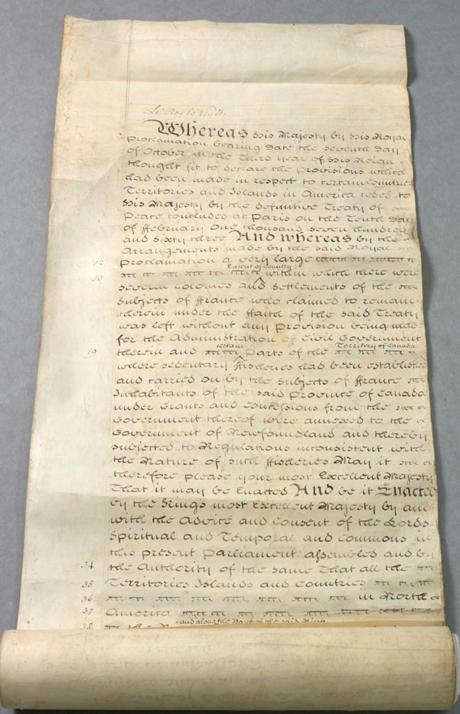

Abolition de l’esclavage, loi de 1833

Le Décret pour l’abolition de l’esclavage dans les colonies britanniques pour le développement du travail des esclaves émancipés et pour indemniser les personnes ayant droit aux services de ces esclaves, aussi connu comme la Loi sur l’abolition de l’esclavage, reçoit l’assentiment royal le 28 août 1833 et entre en vigueur le 1eraoût 1834. La loi abolit l’esclavage dans la plupart des colonies britanniques et libère ainsi plus de 800 000 Africains réduits en esclavage dans les Caraïbes, en Afrique du Sud et en petit nombre au Canada.